日常から解放されて「たられば」

これでもかというほどボクシーなスタイルのクルマが、相次いで登場した。ホンダ『N-VAN』とスズキ『ジムニー』だ。見て、乗って、ワクワク感を抑えられない自分にちょっと驚く。

思い出したのは、ホームセンターでプロ用の電動工具に目を奪われ、つい手に取ってみた経験だ。武骨なデザインとズシリとした重さに、使いこなせないと思いながらも妄想が広がる。本棚を自作してみようか。古い家具をリフレッシュしてみようか。気付けば、ワクワクしている自分がそこにいた。

四角いフォルムが嬉しいわけでは、たぶんない。ただ、運転席に座って室内を眺め、そして走り始めると、じわじわと非日常的な感覚に包まれていく。タンブル(ベルトラインから上の傾斜)がほぼ垂直だから、切り立ったAピラーはむしろ上に向けて広がっているような…。シンデレラのカボチャの馬車もこんな感じだろうか?

ウインドシールドは四角い。前方の景色は額縁のなかの動画。その手前には、なにやらガッチリとして武骨な、そう、まさにプロ用工具を連想させるインパネがドーンと構えている。普通のクルマとは違う、非日常の世界だ。

N-VANとジムニーの、どちらの話をしているのか…って? 両方だ。私はまずN-VANでこの非日常感を味わい、翌日にジムニーで同じ感覚が蘇った。試乗した後に、それぞれの四角いフォルムが愛おしく思えたのも共通する。

もしN-VANを買ったら、自転車を積んで出掛けよう。そのまま車中泊してもいい。ジムニーであれば、学生時代に走った林道を久しぶりに訪ねてみようか。そんな「たられば」の妄想が広がるのは、自分が日常から解放されているからだ。

なぜ、そうなるのだろう? どちらもプロが仕事で使うことを前提にデザインされたクルマだ。N-VANは宅配業者から酒屋さんまで、幅広く使われる軽の商用バン。一方のジムニーは林業関係者など山間地や積雪地で働く人々がコアユーザー。ターゲットの業種やその広がりが異なり、「プロの道具」として求められる機能もまったく違うが、いずれにせよアマチュアから見れば、プロの仕事場は異次元の別世界。だからこそN-VANとジムニーはアマチュアを非日常に誘い、「たられば」の妄想を掻き立ててくれる。

現場発想の助手席ダイブダウン…N-VAN

N-VANはプロが求める積載性を妥協なく造り込んだ。助手席をダイブダウンさせたのは「眼からウロコ」のアイデア。運転席以外はすべてフラットで低い荷物スペースになる。

ちなみに『N-BOX』の助手席はロングスライド。センタータンクを運転席の下に寄せ、それによって助手席側フロアに生まれるフラットスペースを、N-BOXはロングスライドに、N-VANはダイブダウンに使う。両車の開発陣がそこで手を握ったというから面白い。

実はN-VANには、それに先立つ「前史」がある。商用バンだから当然、広い荷室が必要だ。そこでコンパネ(910mm×1820mmのベニア板/いわゆるサブロク板)を基準のモジュールにした。フロント席を前に追いやり、その後ろにコンパネを平らに積み重ねられる広さを確保。このパッケージングを立体化したモックアップを作り、軽商用バンのユーザーを集めて秘密裏に見てもらったところ、こう言われたという。「コンパネが平積みできるかどうかなんて、大事じゃない。あんたたち現場を見てないの?」。

ホンダにとって、現場・現地・現物の「三現主義」は宗一郎さんの遺訓だ。社是のように大事にしてきた。それなのに「現場を見てないの?」と、クルマ創りには素人のユーザーから指摘されたのだから、開発陣はかなりのショックだったそうだ。そこから軽商用バンの使われ方を徹底的にリサーチ。運転席に快適なスペースを確保しつつ、ダイブダウンした助手席の上にも荷物を積み込めるようにするアイデアが生まれた。

こうして平面図で見た荷室スペースを広げたら、それを最大限に活かすフォルムは必然的に角張ってくる。Aピラーから後ろのボディサイドは、平面視でほとんど直線。タンブルはほぼ垂直。兄弟車のような(?)N-BOXと比べると、N-BOXが「こんなに丸かった?」と思ってしまうほどN-VANの四角さは際立っている。

無事に帰って来られるデザイン…ジムニー

ジムニーは「走破性ありき」のデザインだ。それを追求してフォルムが角張るのは、オフローダー特有の視界要件によるところが大きい。

ボンネットの先端まで見切れるように、ボンネットはなるべくフラット。凸凹道で車両姿勢(前後左右の傾き)を把握しやすくするために、ウインドシールドの上下のラインやベルトラインはできるだけ水平にする。水平線が前後左右の傾きを瞬時に感じ取る基準線になるからだ。この辺りは本格オフローダーのセオリーと言ってよい。

Aピラーが切り立っているのも、それをドライバーに近付けることでウインドシールド越しの水平視界を広げる狙いだ。Aピラーの頂点の前後位置は居住性や上方視界で決まってくるので、Aピラーの根元を後方に引きつつ傾斜を立てた。

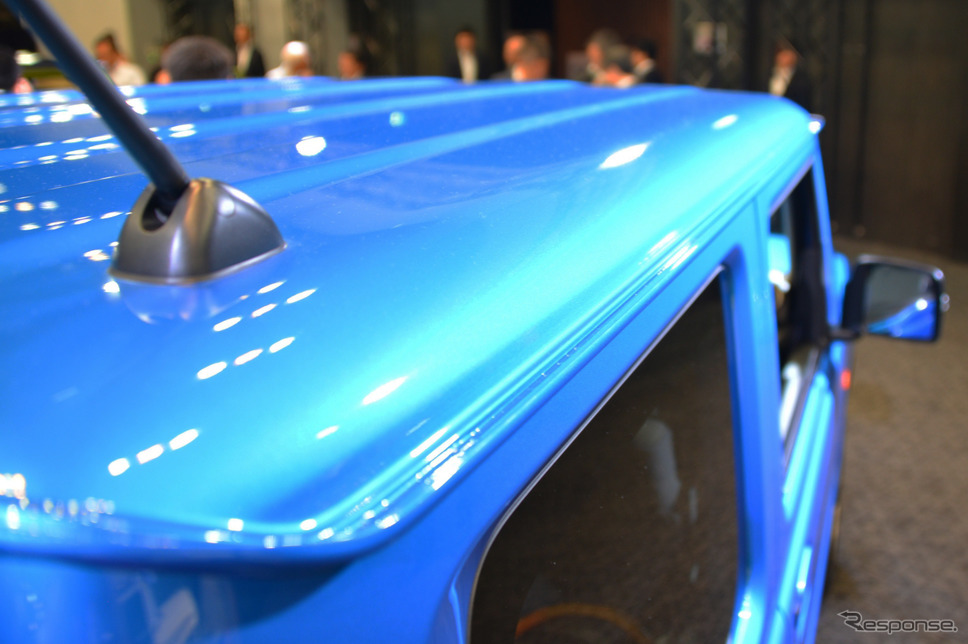

タンブルはさらに垂直に近いぐらいまで立てているが、これは走破性や視界のためではない。軽の寸法枠のなかで室内空間/荷室を最大化すると共に、ルーフキャリアの積載性を高めることが目的。タンブルを立て、ルーフ幅を先代より約100mm広げた。こうしてオフローダーとして機能を大切にデザインを考えると、やはり四角いフォルムが必然だったのだ。

タンブルに関連して興味深いのは、先代にはなかったドリップレールを復活させたこと。キャリアステーをルーフモールではなくドリップレールに取り付けるようにすることで、キャリアの有効積載幅を最大化した。現代のクルマには珍しいドリップレールをあえて採用したのは、ジムニーが「プロの道具」だからだろう。軽サイズでは荷室が限られる。仕事で乗る人にとって、ルーフキャリアは大事だ。

もっと「プロの道具」を感じさせるのが、ヘッドランプを内側に寄せ、その外にターンランプを置いた顔付きである。オフロードで木や岩にフロントコーナーをぶつけても、ヘッドランプまで壊れる可能性は低くしておきたい。ターンは壊れても走れるが、ヘッドランプが壊れたら命に関わる。無事に帰って来られてこそ「プロの道具」。ジムニーがただのRVではないことを、この顔付きが物語っている。

割り切ったデザインの説得力

N-VANもドリップレール付きだが、これには工場の制約という理由がある。現代のクルマは、Aピラーのドアヒンジが付いているところからリヤクォーターまでが、ボディサイドパネル(あるいはキャブサイドパネル)と呼ばれる一体成形品。工場の最も大きな金型でプレスするパネルだ。N-VANのサイドシルからドリップレールまでの高さ方向のサイズは、ホンダの鈴鹿工場でプレスできる限界で決まった。

N-BOXはボディサイドパネルとルーフパネルをルーフ上面で接合しているが、さらに背が高いN-VANではそれができない。だからドリップレールを採用し、それを活かしてロールーフとハイルーフの2タイプを用意した。ジムニーもやろうと思えばハイルーフを展開可能のはず。長いモデルライフのどこかで、それが追加されることはおそらく期待してよいだろう。

ドリップレールなんて古臭い…と言うなかれ。そこを割り切ることで、何か面白いことが生まれてくる。四角いフォルムも同じだ。流麗なシルエットやウエッジシェイプもよいけれど、「プロの道具」としての使われ方に相応しいのが角張ったフォルムなら、そう割り切る。するとプロを満足させるだけでなく、アマチュアの「たられば」の妄想を誘って需要の幅が広がる。「プロの道具」に割り切ったデザインだからこそ、N-VANとジムニーの四角いフォルムには妄想を誘うに充分な説得力が漂うのだ。

千葉匠|デザインジャーナリスト

デザインの視点でクルマを斬るジャーナリスト。1954年生まれ。千葉大学工業意匠学科卒業。商用車のデザイナー、カーデザイン専門誌の編集次長を経て88年末よりフリー。「千葉匠」はペンネームで、本名は有元正存(ありもと・まさつぐ)。日本自動車ジャーナリスト協会=AJAJ会員。日本ファッション協会主催のオートカラーアウォードでは11年前から審査委員長を務めている。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。