2023年に日本の乗用車市場への参入を果たした中国の自動車メーカーBYDオート(以下BYD)。そのBYDの主力モデルのひとつであるコンパクトBEV(バッテリー式電気自動車)『ドルフィン』のロードテストを行ったのでレビューをお届けする。

ドルフィンはクロスオーバーSUV『ATTO3』に続くBYDの日本投入第2弾。車型はコンパクトクラスの5ドアハッチバック。サイズはフォルクスワーゲン『ゴルフ8』に近似しており、全長4295mmは同一、全幅1770mmは20mmマイナス。1550mmの全高はゴルフ8に対して75mmプラスと、若干背高である。

グレードは標準型とロングレンジ(長距離)の2つ。カタログ記載のバッテリー容量は標準型が44.9kWh、ロングレンジが58.56kWh。駆動用電気モーターは最高出力に大差があり、標準型が70kW(95馬力)、ロングレンジが150kW(204馬力)。バッテリーセルはどちらもBYD自製の薄型リン酸鉄リチウムイオン電池(LFP)「ブレードバッテリー」。

サスペンションはフロントはどちらもマクファーソンストラット式独立だが、リアは標準型がトーションビーム式半独立、ロングレンジがマルチリンク式独立と仕様が異なる。装備の大きな違いはロングレンジにはルーフが固定式グラストップであるのに対して標準型は通常のメタルトップ。塗装はロングレンジが2トーン、標準型が単色なので、外観でどちらのグレードか簡単に判別できる。価格は標準型が消費税込み363万円、ロングレンジが同407万円と意外に接近している。

筆者はその両方について長距離ロードテストを行っている。ロングレンジは横浜を起点に南は鹿児島、北は栃木までを周遊した4338.4km。標準型は横浜を起点に新潟・下越の絶景ロード国道345号、岩手の奥州平泉、陸前高田などを巡った1641.6km。コンディションはどちらもマイルドウェザーより少し寒冷寄り。

レビューの前にドルフィンの長所と短所を5つずつ列記してみる。

■長所

1.急速充電受け入れ性が高い。ただしその性能を発揮させるには知識も必要。

2. 遊び心を素直にクルマ作りに反映させたことを感じさせるネアカなキャラクター。

3. 静粛性が高く乗り心地も良い。とくにロングレンジ。

4. 広大な室内、座り心地の良いシート、タッチの良いステアリング。

5. なかなか有能なAIボイスコマンド。

■短所

1. 長期使用時の信頼性、耐久性がまだ証明されていない。

2. 危険ではないが走行性能、操縦フィールは平凡。

3. 人工レザーのタッチは素晴らしい半面樹脂部分の質感は低価格車なり。

4. せっかくの大型センターディスプレイにアプリの拡充が追い付いていない。

5. 空調が若干ヘタクソ。とくに暖房側。

◆意地の悪い好奇心から臨んだものの

先に述べたようにドルフィンには標準型とロングレンジの2グレードがある。パワートレインやシャシーの仕様は大きく異なり、装備にも違いがあるが、両者に共通する特徴はコストパフォーマンスの高さだった。

成り立ちそのものは完全な大衆車で、豪華な内装があるわけでも目覚ましい走りの性能を見せるわけでもない。が、いざ乗ってみるとプレミアムセグメントの高性能BEVにあってドルフィンにはないというものがほとんどないのだ。

BEVユーザーにとって自在に走り回るうえでの最大の足かせになる中継充電の受け入れ性能が非常に良い、シートやステアリング、内装のパッドなどに使われている人工皮革のタッチが非常に良い、文脈判断能力を持つボイスコマンドの能力が高い、大画面センターディスプレイを縦位置にすればカーナビの縮尺を過度に広域側にふらずとも行く先を広く見渡せる、車内や荷室は全長4.3m級の低車高モデルとしては最大級、乗り心地や静粛性はおおむね良好、加えてロングレンジにはグラストップまで付く。

筆者は中国の全国人民代表大会でEV促進政策が大々的に打ち出された翌年の2010年、北京モーターショーの取材に出かけていた。政府の方針を受けて中国メーカー各社はBEVのコンセプトカーを大量に出品していたが、クオリティの低さは一目瞭然。BYDもその例に漏れず、置いてあるクルマはデザインはオリジナリティゼロ、質感は当時の日本車からさらに10年後れ、コンセプトカーに至っては実現可能性がほとんど感じられないという有様だった。

それからわずか十余年、中国車がどのくらい口ほどのモノがあるようになったのか。いきなり筆者がやる長距離テストの中で最もハードな鹿児島までのツーリングをやってみたのはそういうちょっと意地の悪い好奇心も含んでのことだった。仮に途中で音を上げるような目に遭ったとしても、別のBEVでドツボにハマった経験もあることだし、それはそれで面白いではないかと考えたのである。

結論から言えば、ドルフィンがそんな意地悪な好奇心に応えてくれたシーンはごく僅かで、感心させられることのほうが圧倒的に多かった。BEVの研究開発競争はまだ始まったばかりだが、新興メーカーがこういうクルマを出してきたとなると先進国メーカーも対処は簡単ではなくなるなと思った次第だった。

◆「ロングレンジ」の航続・充電性能は

ではレビューに入っていこう。まずは航続性能、急速充電受け入れ性、電費などの電気的性能だが、これは両グレードともバッテリー容量に比して望外とも言える良好なリザルトを得られた。

最初に乗ったのはロングレンジ。スペックが近似している日産『リーフ』で横浜〜鹿児島間を走った時の中継充電は30分×6回=180分。ドルフィンはリーフよりバッテリー総電圧がリーフより1割強高いため、同じ200A充電器でも受電はその分有利だが、長距離走行の間に充電を繰り返せばパフォーマンスが落ちることも考えられる。とりあえずリーフと同じ180分を標準タイムとし、それより1回少ない150分で行ければベストというシナリオを想定して出発した。

結果はベストシナリオよりさらに短い中継充電30分×4セット=120分だった。過去に同区間のロードテストを行ったBEVで最も時間が短かったのはヒョンデ『アイオニック5 ラウンジAWD(4輪駆動)』の150分だったが、ドルフィンはそれを上回った。1000km超のドライブで100kmあたりの中継充電時間が10分を切ったのも、超急速充電網を持つテスラ車を例外とすれば初めてだった。

横浜を充電率100%で出発後の中継充電のウェイポイントと投入電力量は次のとおり。

(1)三重県四日市市(367.7km) 39.6kWh

(2)兵庫県姫路市(242.7km) 38.2kWh

(3)広島県廿日市市(269.7km) 38.3kWh

(4)福岡県八女郡広川町(296.9km) 38.4kWh

広川から242.5km走り、バッテリー残存率18%で鹿児島に到達。

当初の想定を大幅に上回る好パフォーマンスを示した要因は大きく3つ。まずはバッテリー容量。実際に充電を行ってみてわかったのだが、バッテリーパックの総容量58.56kWhが物理容量でなく、実際に使用可能なユーザブル容量だったということ。

日本のBEVはいすゞ自動車のトラックを例外として物理容量を公称値としており、実際に使える容量はそれより少ない。過去のテストではたとえばスバル『ソルテラ』が公称72.6kWh、ユーザブル60kWh弱。日産自動車『サクラ』が公称20kWh、ユーザブル16.5kWhといった具合である。ドルフィンの58.56kWhがユーザブル容量だったのはなかなかの威力と感じられた。

次は充電電圧が高かったこと。BEVで広く使われているNCMリチウムイオン電池(正極にニッケル、コバルト、マンガンの合金を使う)は充電率が低いときは充電電圧をあまり上げられない。定格350Vの場合、340V台から始まるのが制御のセオリーだ。

それに対してドルフィンは低充電率のときから定格電圧を超える430V以上の電圧がドーンとかかる。充電器出力は電圧×電流なので、同じ200Aの電流でもボルテージが高ければ出力もそれだけ高くなる。充電開始からおおむね充電率64%に達するまで86〜87kWの入力が得られた。正極材料の組成が強固でラフな充電制御への耐性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池の特性を目いっぱい生かした充電制御である。

もう一点はバッテリーの温度管理システムの有効性が高く、急速充電を繰り返しても充電速度が安定して高かったこと。パフォーマンスの安定性は長距離ドライブ時、こんなはずではなかったという事態に陥りにくいことを意味する。ドライブ中、この先どこまで走れるかということを正確に予測できたことも効率良く充電できた要因だった。

◆バッテリー容量の小さい「標準型」は

バッテリー容量の小さい標準型はどうか。バッテリーパックの定格電圧332.8V、総容量44.9kWhということであまり期待はできないと思っていたのだが、実際にドライブしてみると充電率100%スタートの航続距離、30分充電の投入電力量ともロングレンジの4分の3くらいの能力を示し、かつ安定性も高かった。充電時の電流は充電率64%まで180Aが維持される。充電電圧はロングレンジと同様、残存1桁%の時点で定格よりもずっと高い365Vを受け入れた。

横浜を充電率100%でスタート後の中継充電のウェイポイントと投入電力量は、

(1)福島県会津若松市(295.5km) 29.5kWh

(2)山形県鶴岡市(245.4km) 24.7kWh

(3)岩手県一関市(164.3km) 推定22kWh

(4)宮城県仙台市(211.6km) 31.3kWh

(5)茨城県高萩市(207.7km) 30.6kWh

(6)埼玉県草加市(249.0km) 31.2kWh

(7)埼玉県草加市(197.8km) 29.1kWh

(6)と(7)の間は北関東を巡ったため2回同じところで充電している。(7)の後、200V×30A=6kWの普通充電による100%充電テストを経て横浜に帰着。充電率74%から100%までの充電時間は1時間43分だった。

(2)は蓄電池搭載型のシグネット社製急速充電器の調子が悪く、(3)は最大電流125Aの低速型という逆風があったが、そのわりには好成績だった。ちなみに(6)の充電を行った時点での走行距離は1373.8km(トリップメーターの100m未満切り捨ての関係で単純合計より300m多い)だった。(2)、(3)の逆風を含めても充電6回で鹿児島の北部には到達できる計算。完調の200A充電器だけを使用し、かつのんびり走れば5回でギリギリ鹿児島市にリーチすることも可能ではないかと推察された。

100%充電後、福島・会津若松の充電スポットに到達した295.5km地点でのバッテリー残存率は16%。100%に換算すると352km。ただしBYD車の場合0%近辺まで粘るのは危険。ほとんどのBEVは計器上のバッテリー残存率が0%になっても実際にはバッファが残されていてすぐには電池切れにならないが、BYDのメカニックによればBYD車は0%になると潔く電池切れになるという。乗る場合はそんな特性を頭に入れておく必要がある。

総容量62kWhバッテリーパックを積む日産「リーフe+」の改良前モデルを長距離テストした時のスコアと比較すると、100%スタートの航続距離こそ後れを取るものの、1回目の急速充電30分の投入電力量は互角、2回目以降はリーフe+を大きく上回るといったところ。出発後に3回以上中継充電を行うようなロングドライブであればリーフe+に対して優位に立てる。車両価格300万円台のBEVとしては望外の性能と言えよう。

現在のBEVの急速充電ネットワークは大半が1分あたりの時間課金を採用している。バッテリーの残存率20%以下で充電するというスキームを守れば38kWh以上を安定的に投入できるロングレンジに対し、30kWh前後にとどまる標準型は1kWhあたりの電力単価でみれば不利というのがネックだ。

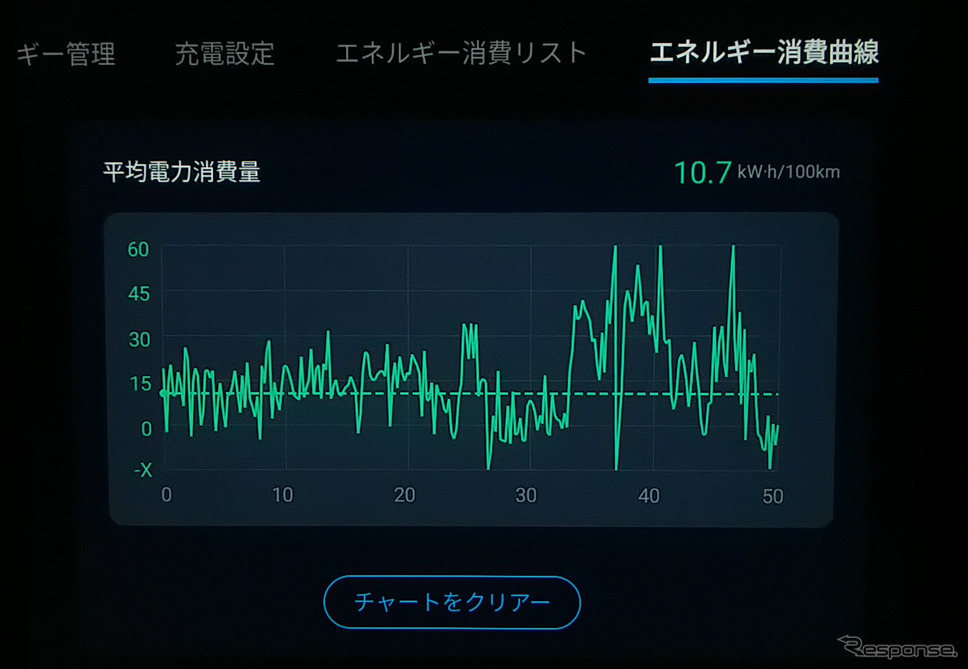

が、電費はエアコン常時AUTOでオーバーオール電費が120Wh/km(8.3km/kWh)だった標準型のほうに明確なアドバンテージがあり、走行距離1kmあたりの単価でみれば差は縮まる。今後、急速充電料金が1分あたりいくらでなく1kWhあたりいくらの従量課金になれば、標準型の存在価値は俄然上がってくることだろう。

現状では動力性能に圧倒的な差があるわりに価格差が小さすぎるきらいがあるが、ロングレンジと同じくグラストップを装備して価格差が44万円であったなら、さらに好意的にみられるかもしれない。

◆充電パフォーマンスを最大化する条件

このようにリザルトだけを書くと素晴らしいの一言だが、充電パフォーマンスを最大化するには条件もある。バッテリーの残存率を少なくとも20%、できれば10%程度にまで下げてから充電する必要がある。ロングレンジ、標準型とも充電率64%を境に電流が低下するようなプログラムを持っていたので、そこに至るまでの幅をどれだけ取れるかで投入電力量が変わってくるのだ。

試しにロングレンジを残存率38%の状態で充電してみたところ、最初から200Aは流れずMAX135Aどまりだった。充電開始時の残存率が高いとそもそも性能を100%発揮できない。そういう意味では日差リーフなど別のモデルでBEVドライブの経験を積み、少々航続残が少なくなってもビビらないユーザー向きと言える。(後編:長距離走行でわかった、BYDがブレイクする可能性と「最大の弱点」に続く)