今春、ショートサーキットや敷地内での雪上走行などで先行試乗したトヨタ『bZ4X』とスバル『ソルテラ』の、公道での試乗会が実施された。トヨタとスバル初のBEV(バッテリーEV)で初の公道、初の長距離走行となったが、そこで改めて浮き彫りになったのはEVの本質的な価値と、エンジン車の延長という発想から抜け出せていない現実だった。

航続距離のカタログ数値は目安でしかない

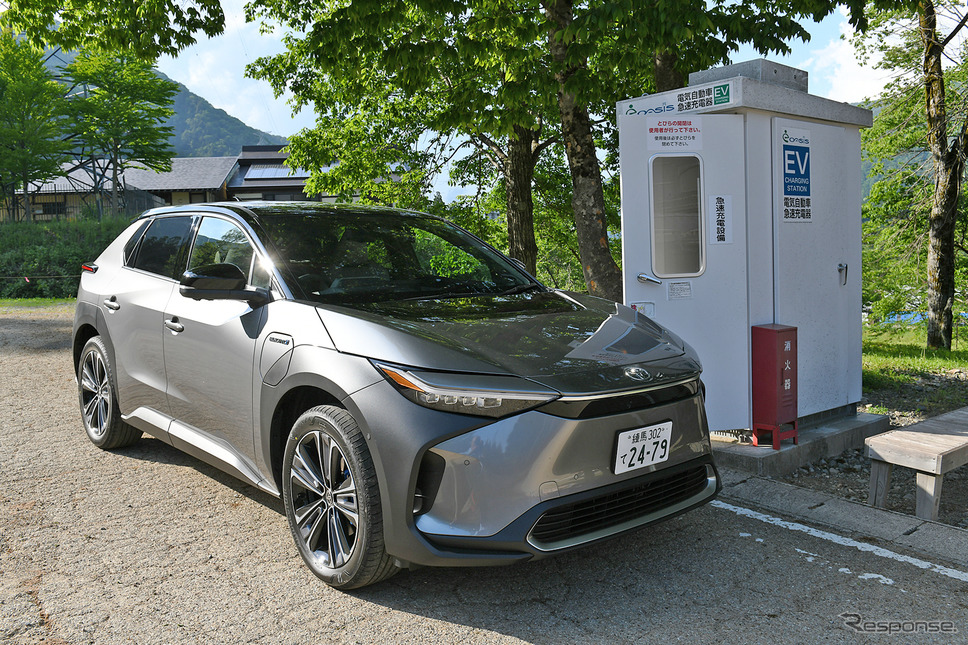

今回は、トヨタとスバル共同企画の形式となり、東京を出発して、静岡、名古屋、金沢、軽井沢、そして東京へ戻る道筋で、各区間を選んでの体験となった。私は、金沢から軽井沢までの行程約262kmを選び、bZ4Xとソルテラを途中で乗り換えての移動となった。

急速充電を途中で1回行ったが、WLTCで540km(今回の試乗車は4輪駆動であったため)という一充電走行距離性能を持つ両電気自動車(EV)の電力量が足りなかったわけではない。次に試乗する人たちに余力を残すのが目的だった。

カタログ表記のモード数値は、エンジン車もEVも車種を問わず空調は使わない模擬走行での性能であり、空調を使いながらの一充電走行距離は、それより短くなるはずだ。また、これもエンジン車と同様だが、道中の高低差によって電力(エンジン車なら燃料)消費の様子は変わるので、平地を基準とした走行距離の数値はあくまで目安でしかない。

しかしながら、EVは下り坂で回生を使って車載の駆動用バッテリーに充電することができる。このため充電量がかなり減ったとしても、その先に下り坂が続けば充電の余力を残しながら目的地に到着できることにもある。実際、今回も乗り換え地点となった長野県松本市まで、目標とした電力量が欠ける懸念があったが、終盤にかなり急な下り坂と、その後も平坦に見えてもだらだらと下りが続く道程となり、急坂ではバッテリーへの充電で電力を稼ぎ、そのあとは交通の流れにのった速度で走っても電力消費はかなり少なく済み、何ら問題なく電力に余力を残しながら到着することができた。

耐久レースと同じく、重要なのは「移動中の平均速度」

ことにEVで長距離移動する際の電力残量や、次の急速充電地点の検索などに際し、高低差の考慮は不可欠だ。単に性能として一充電走行距離が長いかどうかだけでなく、あるいは、急速充電拠点の多少だけでもなく、距離と高低差を考慮した移動の仕方が鍵を握ることになる。ここが、EVならではのコツだ。

途中で急速充電を予定する場合、30分の時間を要する。しかし、もしほかのEVが先に充電していたら、待ち時間も移動時間に加えて予定を立てなければならない。つまり、止まっている時間をどう読むかが、もう一つの鍵となる。

その際に関わるのが、移動中の平均速度だ。ことに高速道路を移動中、あまり速度を上げ過ぎると消費電力が増え、充電回数を増やすことにつながりかねない。もっとも充電回数の少ない平均速度で走ることが、結果的に目的地に早く到着できることになる。

このことは、EVだからという特別な話ではない。実はエンジン車でも同様で、あまり速度を上げ過ぎればガソリンを余計に消費し、給油のため停車しなければならなくなる。たとえば、淡々と走る長距離トラックを追い越したはずなのに、給油してサービスエリアを出たらそのトラックが前を走っていたという経験を持つ人は多いのではないか。これは、ル・マン24時間レースのような耐久レースも同様で、速く走り過ぎて燃費が悪化すれば、給油のためのピットイン回数が増え、結局、勝てず終いになる。

高速走行で電力(エンジン車では燃料)消費におよぼす空気抵抗は、時速80kmあたりから影響が強く出はじめ、時速100km以上になると現実的に燃費に明らかな悪化がみられる。国内でも、時速120km制限区間が一部で設けられているが、ことにEVでの長距離移動では速度を上げ過ぎないことも肝心だ。

回生の本質的な利点を理解できていない

bZ4Xとソルテラは、共同開発によってEVとしての基本性能は同じである。ただし、2人乗りスポーツカーの『GR86』と『BRZ』の乗り味に違いがあるように、装備の違いや乗り心地の違いが多少ある。

電気部分では、EV特有の回生の活用で、bZ4Xは回生の強弱の調節はなく、アクセルによるワンペダル的な運転ができるかどうかの区別のみだ。ワンペダルのスイッチを入れると回生の効きが強まる。ただし、ワンペダル的な操作でも、回生による減速で停止までできるわけではない。

ソルテラは、ハンドル裏側のパドルによって、4段階の調整ができる。標準が2番目の回生の強さの位置で、それ以上に回生を弱め滑空するような段階が一つ上にある。回生を強める方は、標準の位置から2段階あり、パドル操作によって減速度の違いを体感できる。さらに、bZ4Xと同じワンペダル的操作も選択でき、これを選ぶと回生効果がもっとも強まる。

bZ4Xは、回生そのものの強弱を選べないが、ワンペダル的な操作を選べば、車速の調節に利用でき、回生が働いている間は充電されるので、一充電走行距離を伸ばすことに利用できる。ただし、アクセルペダルを全閉にしても、回生の効きは弱めだ。

ソルテラは、パドルを使って回生の強弱を調節できるが、それはエンジン車での変速的な発想であり、本来はワンペダル操作だけで回生を自在に調節できるのがEVならではの運転操作につながる。トヨタもスバルも、まだ回生の本質的な利点を理解できていない様子で、エンジン車の延長という発想から抜けだせていないようだ。

bZ4Xとソルテラの違い

サスペンション設定は、トヨタとスバルで異なる。ソルテラのほうが、より減衰力を高めとした設定で、スポーティ志向だ。その分、乗り心地にやや硬さが出るが、適切な減衰は快さにもつながり、長距離移動で疲れにくくなる。一方、bZ4Xは操縦安定性と乗り心地の調和を求めた設定のようだが、公道を走らせてみると乗り味に雑な印象が出る。

試乗車はどちらも4輪駆動だった。bZ4Xは後輪で駆動力を必要としない場合は前輪駆動(FWD)の制御とすることで、電力消費を抑える考えだ。それに対しソルテラは、スバルが永年にわたりAWD(オール・ホイール・ドライブ=4輪駆動)を走りの特徴としてきた経緯から、どのような走行状態でも4WDの駆動を続ける設定である。ことに雪道など滑りやすい路面では、瞬時の駆動力制御で効果を発揮するのではないか。

快適装備では、bZ4Xは輻射熱を利用した暖房をはじめて採用した。ステアリングコラム下側と、センターコンソール側面が温められることで、あたかも炬燵に入っているかのような温もりを感じられる。シートヒーター、ハンドルヒーターにくわえ、輻射熱を利用する暖房は、消費電力を空調の10分の1以下にできるので、余計な電力消費を抑える効果が期待できる。輻射熱の暖房は、ソルテラには装備されない。

EVの充電は、常に満充電であることが目的ではない

今回の長距離試乗を通じ、SUVでの投入となった両社初のEVとして、旅を楽しめる性能を持つことが確認できた。一方、急速充電器の整備や、急速充電器の高性能化について、課題を残すとの認識があるようだ。

今回の旅では、出発地の金沢まで東京から新幹線で3時間ほどであり、帰りの軽井沢からも新幹線を利用すれば1時間ほどで東京に着く。たとえ列車を1時間待ったとしても、1時間追加の行程であり、同じ距離をクルマで移動するよりはるかに早い。

仕事など含め、急ぐ移動なら、EVかエンジン車かを問わず、新幹線や特急電車を利用する方が早く、なおかつ合理的だ。目的地での移動にクルマが必要なら、カーシェアリングを利用すれば済む。スマートフォンを活用すれば、時間や費用を節約した合理的な移動ができるのが現代である。

旅という余暇を楽しむのであれば、いまの急速充電器の基盤整備で、EVでの移動はほぼ満たせるだろう。足りない点があるとすれば、一つは、急速充電器の充電口が複数であることが望ましい。

しかしそれ以上に、まず出発の前に自宅で充電できていることが基本だ。次に、目的地充電といって、宿泊先や、食事処、土産物店などに、普通充電器が装備されることで、継ぎ足し充電ができ、足を延ばせることになる。

EVの充電とは、常に満充電であることが目的ではなく、目的地に到着できるだけの電力量が確保されていればいいのであって、休憩など含め立ち止まって用を足す際に充電できる環境を整えることが重要だ。つまり、ガソリンスタンドの発想とは違う。しかも、用事をしている間、あらゆる場所で充電できることこそ、EVならではの無駄を排した移動につながる。また、車載のリチウムイオンバッテリーの劣化を抑制する充電方法でもある。

エンジン車の感覚を引きずり、超高性能な急速充電器をあちこちに整備する発想は、まだEVの本質的価値を理解しきれない黎明期の対処療法だと思う。