三菱自動車のPHEV(プラグインハイブリッドカー)『エクリプスクロスPHEV』の900kmロードテスト。前編『古典的なほど“ラフ”だが、「選ぶ意義」は今も失われていない』ではクルマの動的パフォーマンスや静的質感などについて述べた。後編ではプラグインハイブリッドカーとしての電気的性能や機能、燃費などを検証しつつ、どのようなユーザーに向くかということを考察したい。

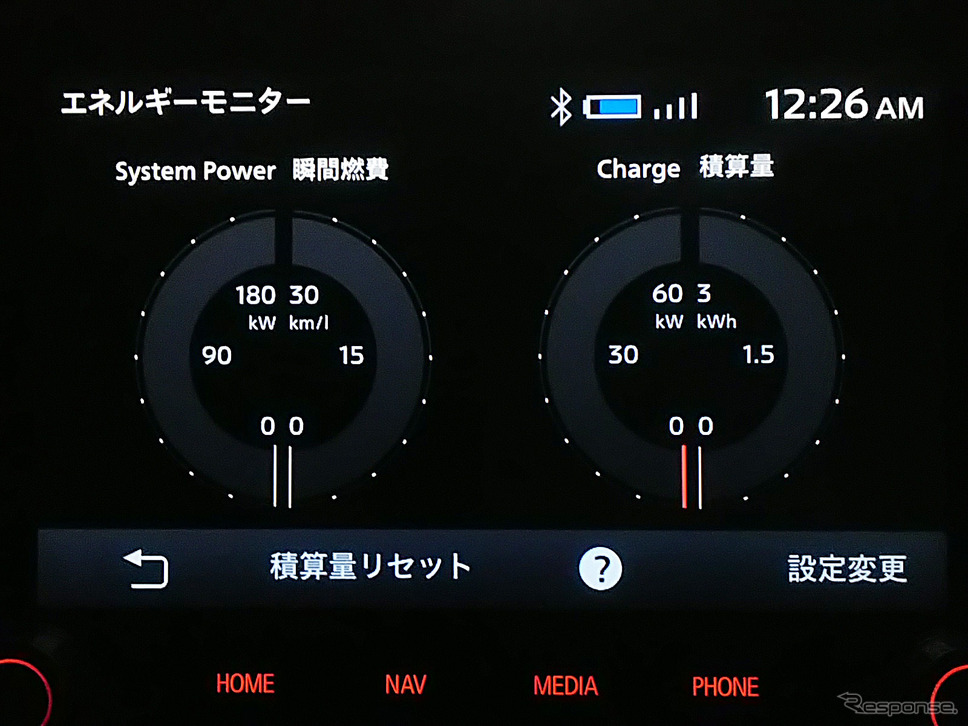

◆意外と少ない? EV航続性能と電費は

エクリプスクロスPHEVはエンジンで発電を行い、その電力で電気モーターを回して走るシリーズハイブリッドを基本とし、速度変化の小さなクルーズ時はエンジン直結となり電気モーターがそれに連動してアシストや回生を行うパラレルハイブリッドになる、いわゆるシリーズ・パラレルハイブリッド。それに外部電源からの充電が可能な総容量13.8kWhのバッテリーを組み合わせたものだ。

まず試したのは充電率100%からの航続距離。埼玉県南部・草加市の普通充電器で充電率を100%にした後、混雑度合いの低い平地の市街地を主体に走った。果たしてEV走行からハイブリッド走行に切り替わったのは50.6km地点、埼玉県北部の行田付近だった。

次に試したのは急速充電。群馬県に入り、開業以来人気を博している道の駅赤城まえばしで30分急速充電を行った。充電率85%から郊外路で再度EV走行を試してみたところ、上越新幹線上毛高原駅付近の38.1km地点で再びハイブリッド走行に切り替わった。

バッテリー容量が13.8kWhもあるのに100%充電時の航続距離がたった50kmというのはいかにも少ない。よほど電費(電力量消費率。1kWhあたり何km走れるかを示す数値)が悪いのかと思いきや、計器上は6km/kWh前後。

こういう結果になった理由として考えられるのは2つ。バッテリーの使用範囲が物理容量の13.8kWhよりかなり狭いか、平均電費計が過大な数値を出しているかだ。

筆者はロードテスト中に行った充電のリザルトを総合的にみて、次のような推算値をはじき出した。

(1)バッテリー総容量13.8kWhのうち、実際に使用される領域は11.8kWh

(2)フル充電からハイブリッド走行に切り替わるまでの使用可能容量は(1)の約7割

(3)ピュアEV走行に使える電力量は11.8kWh×0.7=8.3kWh

計算の根拠をこれから述べる。

◆EV走行からHV走行に切り替わったときのバッテリー残量

まずは(2)のEV走行からハイブリッド走行に切り替わるときのバッテリーの充電残が何%かだ。複数回急速充電を試したうち一度、偶然にもハイブリッド走行に切り替わるギリギリの線で充電器にたどり着くというラッキーな状況があり、その数値を知ることができた。

エクリプスクロスPHEVはどのくらいアクセルを踏めばエンジンがかかってハイブリッド走行になるかがメーターパネル内のタコメーターに似たゲージでひと目でわかるようになっている。バッテリー残量が少なくなってくるとちょっとアクセルを踏んだだけで指針がエンジン始動の境界にむかって跳ね上がるようになる。

この充電例ではそのメーターがアクセルペダルあとひと踏みでエンジン駆動側に振れるという状況。航続残はもちろん0kmだ。道の駅に入ってからアクセルをまったく踏まず電動車の疑似クリープ現象だけで充電スポットにアプローチしたが、それでもいつエンジンがかかるかとハラハラしたほどだった。これでEV走行とハイブリッド走行の閾値に限りなく近づけたに違いないと思いながら充電器に接続。果たして表示された数値は29%だった。これが閾値でほぼ確定だろう。充電率100%でスタートしたとして、実際に走行に使えるのはユーザブル容量の71%ということになる。

筆者が過去に乗ったPHEVの多くはハイブリッドモードに切り替わる閾値が1割前後というものが多く、3割も残存させるというのは内外さまざまなプラグインハイブリッドの中でも最高水準。EV走行レンジを犠牲にしてまでそういうセッティングにしたのは、ハイブリッドドライブで山岳路の長い登り勾配区間を元気に走っても簡単にパワーダウンしないことを優先させたためと推察される。

◆実際のバッテリー「100%」時の容量は

次に(1)、総容量13.8kWhのうちコンピュータが100%と判定する容量はどのくらいかだ。急速充電はクルマが充電器に電圧、電流をどういう数値にしろという命令を出し、充電器は性能の範囲内でそれに従って電力を供給する。充電の様子を知る手っ取り早い方法は、電圧、電流、充電率、投入電力量などが数値表示される充電器を使うことだ。その代表格は日産ディーラーを中心に多数配備されている新電元というメーカーの最大電流200A、公称出力90kW機である。

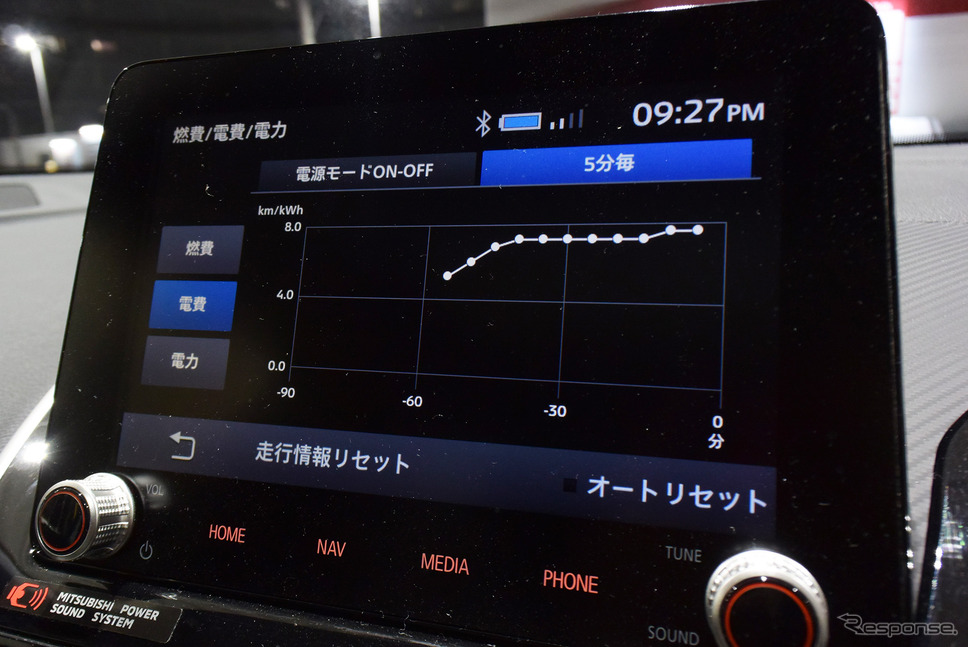

エクリプスクロスPHEVをその新電元200A充電器にかけ、30分にわたって充電がどのように行われているかタイムラインを観察してみた。認証を終え、充電開始時にディスプレイに表示された充電率は前述の事例と同じ29%。

エクリプスクロスのバッテリーパックは定格電圧300V。バッテリーパックの総容量13.8kWh(13800Ah)を電圧で割るとセル単位の容量が46Ahと算出できる。三菱自動車と協力関係にあるバッテリーメーカー、GSユアサの製品ラインナップを見たところ「LEV46」という製品がこの数値にぴったり該当したのでセルはこれだろう。セルの定格電圧は3.75Vなので、これを80個直列つなぎすることで電圧300Vを得ていることがわかる。

さて充電開始。充電率29%での開始時の充電電圧は311V、電流は60A。バッテリー容量の下限に近いところまでを使うBEVは空に近い状態だと定格よりやや低い電圧で充電が始まるのが一般的だが、エクリプスクロスPHEVは計器上の残存は空であっても実際には30%前後の残存があるので最初から定格より高い電圧がかかる。

電流のほうは60Aと低く、充電器出力は18.6kW(311V×60A)どまり。この出力のままで1時間充電した場合、投入電力量は18.6kWh。30分だとその半分の9.3kWhという計算になる。

同じ充電器、同じ30分でもモデルによっては40kWhも充電可能なBEVに比べるといかにも少ないが、電流60Aはセルの定格容量の1.3倍。これは今日販売されている充電可能な車両としてはそこそこ高い数値で、これでも結構頑張っているのだ。

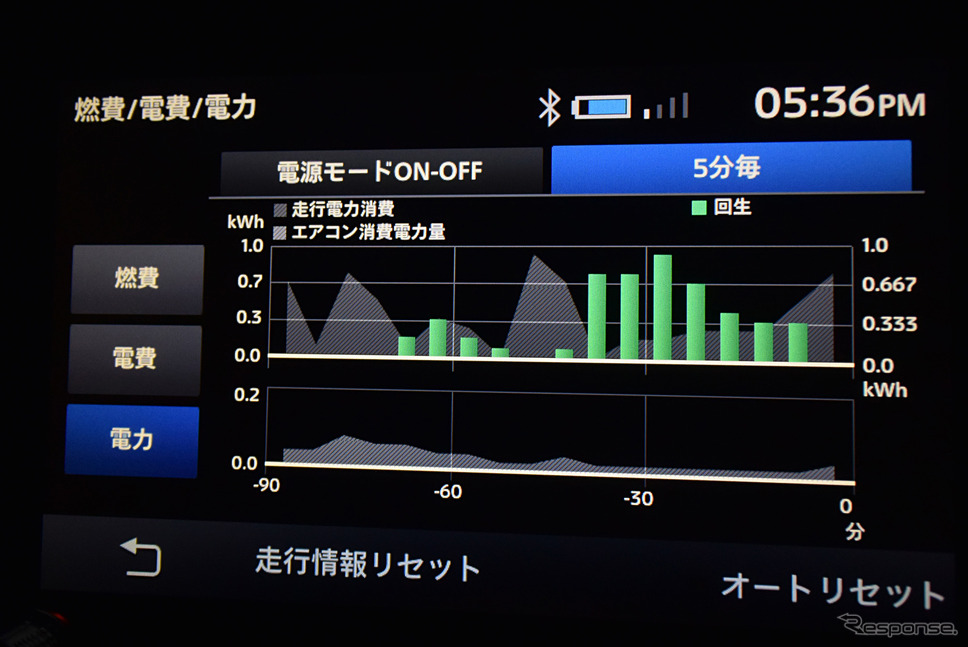

充電が5分(投入電力量1.5kWh)、10分(同3.1kWh)と進むにつれて、充電電圧は少しずつ上がっていく。電流は60Aのままなので充電器出力も上昇しているということだ。ピークは14分29秒経過、充電率66%時の19.4kW(324V×60A)。次の瞬間、4分30秒で電流値に変化が表れた。59A、58A…と徐々に下がり始めた。

15分経過時の投入電力量は4.8kWh。事前の計算値より少し多いのは電圧が高まったことによるものだが、ここからは電流が急速に下がっていく。15分54秒で50Aを切り、18分10秒で40Aを切った。20分経過時の投入電力量は5.9kWh。15分経過時から1.1kWhしか充電されていない計算で、実測値からもガックリとスピードが落ちたことがわかる。この後は25分経過時で6.7kWhと5分につき1kWhも充電されないペースとなり、30分のフィニッシュ時の投入電力量は7.2kWhと、5分でわずか0.5kWhしか充電されなかった。終了直前の電圧は327V、電流は17A、充電器出力は5.6kWだ。

充電器に表示された数値は投入電力量7.2kWh、充電率は29%から85%へと56%ぶん回復した。100%換算だと12.9kWhとなる。が、投入電力量はイコールバッテリーへの蓄電量にはならない。充電されるさいに急速充電の場合6〜8%、車両側で交直流変換を行う普通充電の場合10%前後の損失が出るからだ。

この時の急速充電の損失を厳しめに8%と見積もると、100%容量は11.8kWh。うち7割が実際に使われるのだから、PHEVとしてEV走行に使えるのは8.3kWhと推定できる。今回のドライブでのオンボード平均電費計値6km/kWh強で計算すると、満充電からの走行距離はちょうど50kmくらいになるので、恐らくこの計算で内部制御や充電損失の推測は大体合っていると思う。

◆CHAdeMO充電口は何のために

今回はテストということで急速充電を何度も繰り返してみたが、30分での投入電力量が7kWh台、稼げる航続レンジがせいぜい40km程度というのでは、充電料金無料でもない限り急速充電はタイムパフォーマンス、コストパフォーマンスの両面でメリットは皆無だろう。

では急速充電用のCHAdeMO充電口を装備しているのはまったく無駄なのかというと、そうとも言い切れない。CHAdeMO充電口は充電だけでなくV2H(クルマと住宅の間で電力をやり取りするシステム)のコネクタとしても機能する。一般的な一軒家に住んでいる人にとってはまさしく無用の長物だが、ソーラーパネル装備の家に住むユーザーにとってはないよりあったほうが絶対にいい装備だ。

とくにこのところ経済産業省が普及を強烈に後押ししているZEH(ネットゼロエネルギーハウス=家で使うエネルギーを太陽光発電で得られる電力が上回る“創エネ”住宅)を購入した顧客はソーラーパネル、定置型蓄電池、バッテリーカーの3者間で電力を融通し合う「トライブリッド」運用ができる。

ソーラーパネルと定置型蓄電池だけだと太陽光発電の電力をなるべく多く蓄えられるよう容量14kWhのモデルを選びたくなるところだが、PHEVの価格が少々高くとも「クルマの使用可能電力量が7kWhくらいあるのだから定置型は安い7kWhでいいか」という機材選びが可能になるし、ソーラーパネルが発電しない夜間や曇天時でもまず定置型蓄電池の電力から使い、それで足りない分をPHEVのバッテリーで補うといった制御もできる。

今回のロードテストではたまたま一条工務店のZEHに泊まる機会があった。当日は曇天だったためトライブリッドの有効性を体感するには至らなかったが、こういうライフスタイルだと100V電源の取り出しにとどまるV2LよりCHAdeMO充電口を介したV2Hができたほうが断然いいと思った次第だった。

V2Hユーザーの場合、クルマの側にも充電速度の面でメリットがある。エクリプスクロスPHEVは普通充電口を使う場合、6kWの倍速充電を受け付けず200V×15Aの3kWどまりという弱点があるが、CHAdeMO充電口を介したV2Hなら6kW充電が可能。3kWと6kWでは実際の使い心地がまるで異なるので、エクリプスクロスPHEVはV2Hと組み合わせたいところである。

◆ハイブリッド燃費抜きには語れない

EV走行性能が注目を集めるPHEVだが、燃料を使って走ることもままある以上、ハイブリッド燃費抜きにはその省エネルギー性を語ることはできない。PHEVでよく「リッター60km走った」等々の話を目にするが、EV走行とハイブリッド走行を合算した距離を燃料消費量だけで割れば数字は良くなるに決まっている。パフォーマンスを見る場合、あくまで両者を分けてカウントするべきだというのが筆者の考えだ。

ということで、ロードテスト時はEV走行の時には基本的にEVモードが解除されないよう急加速を避けて運転し、ハイブリッド状態の走行距離を純粋にはじき出せるように走った。満タン法によるハイブリッド走行のオーバーオール平均燃費は16.1km/リットルだった。高速、郊外路、山岳路、市街地とステージ分けができるほどの距離を走っていないが、給油区間別にみると高速・郊外路混合の比較的平均車速が高かった区間が15.7km/リットル、郊外路を主体にのんびり目に走った区間が17.2km/リットル、市街地オンリーの区間がちょうど14km/リットルだった。

この燃費をどうみるかはユーザー次第だが、遠乗りを積極的に楽しみたいというユーザーにとってはもう一息上を目指してほしいところ。PHEVの燃費が伸び悩む二大要因はエンジンの熱効率と電動パワートレインの損失。エクリプスクロスPHEVの場合、車重2トン近い重量級ボディながらEV走行時の電費が6km/kWhくらい行っていたことから、電動パワートレインの低損失設計が甘いとは考えにくい。主因はやはりエンジンであろう。

2.4リットル直4「4B12」型エンジンは原型が登場してから20年という古参。さまざまな改良が加えられ、騒音・振動については現代でも十分に通用する水準をクリアしている。が、間接噴射式によるミラーサイクルというだけでは熱効率改善には限界もある。実際にドライブしていても山岳路の長い登り坂など連続して高負荷がかかるような局面では1.9トン台という車重を考慮してもなお燃料消費量はやや過大になる傾向があるように思われた。兄貴分の『アウトランダーPHEV』の性能向上にも寄与することであるし、そろそろオールブランニューエンジンが欲しくなるところだ。

◆エクリプスクロスPHEVに適したユーザーは

電費はまあまあ、EV航続レンジは50km程度、ハイブリッド燃費は同クラスの中ではアベレージに達せず、電動AWD(4輪駆動)の制御は優秀という特質を持つエクリプスクロスPHEVは果たしてどんな顧客に向くのだろうか。

(1)燃費は二の次でとにかく電動AWDの走りが欲しい人

前編で述べたようにエクリプスクロスPHEVの電動パワートレイン「S-AWC」は駆動力配分の制御レベルが非常に高く、走りの気持ち良さに関しては申し分ない。未舗装路やヘビーウェットのワインディングロードではホイールの空転がほぼないままにパワードライブが可能。動力用主電池の電力を3割、約3.5kWhも残してハイブリッド駆動を行うのだから、大抵のシーンで安定してフルパワーを発揮することができるだろう。

(2)雪国で電動車両を電池切れの心配なく運用したい人

このロードテストでは試せなかったが、(1)の特性は雪国でのパフォーマンス向上にもそのまま生きる。積雪路で駆動力を最大化する最良の方法は車輪を空転させず、滑りだすギリギリのところで駆動力をセーブすることだが、エクリプスクロスPHEVのドライブモード「SNOW」はまさにそのために作られたもの。深雪を車輪を空転させて掘り返す必要がある時は「GRAVEL」モードを併用するなどの工夫を凝らせば、かなりの走破性を期待していいのではないかと思われた。雪国でも電動車に乗ってみたいというユーザーは存在するだろうが、BEVは積雪路では大幅に航続力が落ちるためなかなか手が出せないというケースが多いという。エクリプスクロスPHEVは雪国でも走れなくなる心配をせずに乗れる電動車としてなかなかいい選択肢ではないかと思われた。ちなみにエアコンにはPTCヒーターが装備されているため、寒冷地でも暖房がすぐに効くのもメリットのひとつだ。

(3)日常的に短距離走行を行う人

充電率100%スタート時の実用レンジが50kmのエクリプスクロスPHEV。しょっちゅう長距離を走る人にとってはいかにも足が短いが、日常使いのパターンが1回あたり40km、平均車速20km/hの場合で2時間以内という人にとっては“ほぼEV”。たまに遠出をするぶんを含めても十分経済的に運用可能だろう。

足の短いPHEVがCO2削減ソリューションとして有望視されてきたのは、元々そういう使い方を想定してのこと。EV走行レンジが市街地走行にしておよそ1時間分、20kmのPHEVを例にとってみよう。ドライブ10回中8回が20km、残り2回が100kmとすると、8回はすべてEV走行のみ、残りの2回は200kmのうち160kmがハイブリッド走行、40kmがEV走行。それを合計すると360kmのうち実に3分の2の240kmがEV走行、3分の1の120kmがハイブリッド走行となる。日本での市販PHEV第1号はトヨタ自動車が2012年にリリースした『プリウスPHV』だが、そのEV走行レンジはJC08モード走行時で23.4kmにすぎなかった。それでも開発陣が「コレってすごいんですよ」と胸を張っていたのはこういうロジックによるものだ。

現実世界では物事はそう理想的には運ばず、欧州ではPHEVのEV走行比率が行政の想定よりもずっと低いことが明らかになりつつあり、PHEVの性能評価についての見直しが行われる公算が高まっている。が、短距離走行を日常的に繰り返す人にとってはPHEVは良いソリューションであることに変わりはない。もちろんその恩恵に与るには自宅充電が可能であることが必須ではあるのだが。

(4)これから新築一軒家に住む人

本文でも触れたが、国交省、経産省、環境省は住宅のエネルギー効率向上に力を入れている。東京都がこの4月から新築住宅にソーラーパネル設置を義務付けているが、東京都に限らず今後はソーラーパネル、定置型蓄電池などを最初から装備したネットゼロエネルギーハウス、すなわちZEHがスタンダード化される勢いである。住宅業界では一条工務店がソーラーパネルと蓄電池を驚異的に安く提供することでZEHのシェアを急激に伸ばしている。他社もこれを黙って見ているとは考えにくく、今後急速に住宅のZEH化が進む可能性が高い。

そういう新世代の新築住宅に住む人にとって、V2Hが可能なエクリプスクロスPHEVは格好のクルマのひとつと言える。BEV(バッテリー式電気自動車)は日本車、韓国車、中国車、メルセデス・ベンツ車と、CHAdeMO充電口を介したV2Hアベイラブルモデルが多数存在するが、PHEVはエクリプスクロスPHEV、アウトランダーPHEV、マツダ『MX-30 R-EV』、トヨタ自動車『クラウンスポーツPHEV』くらいしかない。

その中でエクリプスクロスPHEVの強みは何と言っても最安モデルであること。V2Hの蓄電池として使用可能な電池容量は8kWh前後と少ないが、同じく小容量の定置型蓄電池、ソーラーパネルとのトライブリッドで運用するのなら十分に有益な蓄電装置として機能するはずだ。