トヨタの高性能車ブランド「GR」に新たにラインアップされた『GRカローラ』。モータースポーツを起点とした「もっと良いクルマ作り」をおこなうため、モータースポーツの第一戦で活躍しているレーシングドライバーも開発に参加している。

「伝える」から「作る」へ、レーサー石浦選手の関わりが変化

起用された一人はTOYOYA GAZOO Racingドライバーの石浦宏明選手。GRカローラはモータースポーツの現場であるサーキットという厳しい環境の中で開発が進められた。石浦選手は、単なる評価・開発ドライバーとしてだけではなく、「開発の途中にある商品化決定会議という、商品化することを決定する会議にも出席し、率直な意見をもらうなど、開発に入り込んで進めていった」と話すのは、GRカローラの開発を担当したチーフエンジニアの坂本尚之氏だ。

石浦選手はこれまでもトヨタ車の開発に関わってきてはいたが、『GRヤリス』から始まり、GRカローラへと開発への関わり方が変わってきているという。その点について石浦選手は、「GRヤリス以前では、ある程度仕上がったクルマをレーシングドライバーが乗り、そのクルマの魅力や味付けなどを伝えていく仕事だった」。そしてGRヤリスやGRカローラでは、「最初の試作車が出来上がる前、企画の段階のレベルから一緒に入り、クルマの魅力を伝えるというのではなく、クルマを魅力的にするために一緒に作っていく作業に変わっていった」と関わり方が大きく違っていたことを明かす。

モータースポーツを起点とした「アジャイルな開発」

開発の進め方、スピード感も変わった。「以前はクルマのフィーリングを僕がインプレッションし、次のテストまでに何かをやって(改良して)、また乗ってみるということだった。しかしいまの開発は、すでにその場に何パターンも用意されていて、乗っては取り替えながらその日のうちに皆でデータを見ながらコメントをするなど、その場で1日に何度も何度もそのサイクルを繰り返すようになった。これまでとは開発スピードも全然違う」と話す。坂本氏も同意し、「いままでと比べてサイクルがどんどん短くなり開発が早くなった。これはこのクルマに限った話ではなく、他のクルマにも広げていきたい」と希望も語る。

坂本氏は、「いままでクルマの開発というと、当然開発の目標地が決定されていて、そこに到達したらもうそれ以上手を加えることはお金がかかることだからと、それでお終いだった。石浦選手たちも開発車に乗って、もうちょっとやらなければいけないが、目標を達成しOKと言われてしまったらそれ以上は言えないという雰囲気だった」と話す。しかし、“モリゾウ”こと豊田社長も言うように、「時代が変わって、アジャイルに状況の変化をその都度感じながら、目標を修正して開発していかなければいけない。そこがまさにモータースポーツを起点として、もっと良いクルマ作りを進めているアジャイルな開発につながっている」とその効果を高く評価した。

GRヤリス以上のパワーを出すのは難しいと思ったが…

それでも当初は思い通りにいかないこともあったようだ。西浦選手は、「最初にぱっと乗った時はエンジンパワーがGRヤリスと同じ全くスペックだったこともあり、正直ちょっと加速が物足りないと感じたし、他のドライバーも同じように感じていた。そこでレポートには控えめに書いた」と開発初期を思い返す。なぜ控えめだったのか。「1.6リットルのエンジンからそれ以上のパワーを出すのは難しいだろうと思いながらコメントしてしまった」のだという。それに対しマスタードライバーのモリゾウからは、「そんなことを気にしてコメントしてはいけない」といわれたそうで、本来の立ち位置を思い起こすきっかけとなったようだ。

坂本氏も同様に、「これ以上パワーを出すとしたら、2リッターターボを作り直すしかないと考えると、開発が年単位で増えてしまうので難しいと思った」と話す。だがその時に、「“ガツン”とモリゾウ選手から“野性味が足りない!なんとかしろという指示をもらったことで皆奮起した」。

テストカーと同じ水準で出荷する

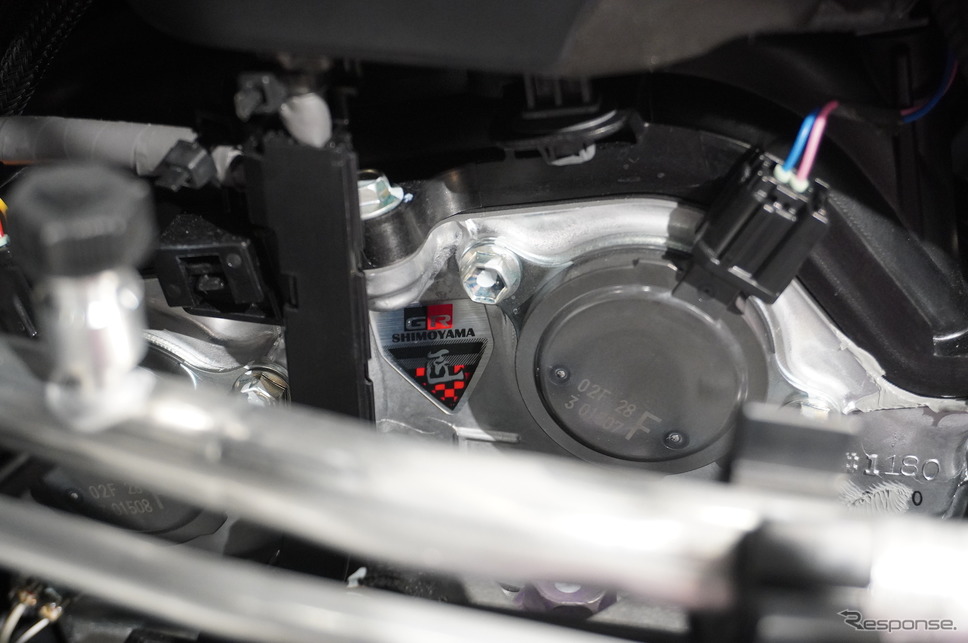

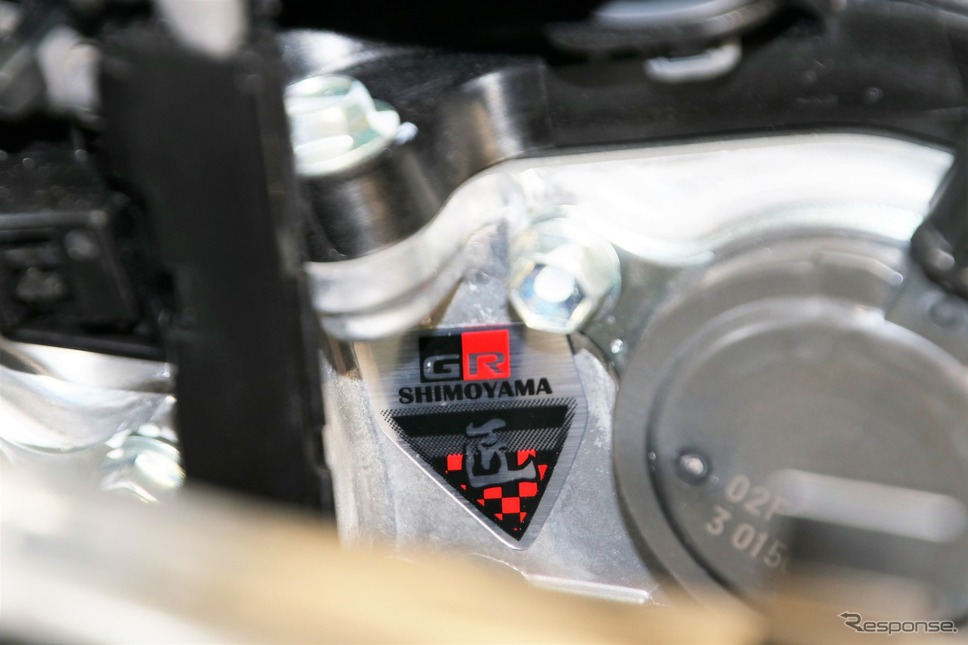

こうして完成したGRカローラはGRヤリスと同様、トヨタ元町工場にあるGR専用のGRファクトリーで製造される。この工場の特徴について坂本氏は、「先進技術と匠の技術の融合」だという。

スポーツカーは組み立て精度や、アラインメント等が非常に重要だ。例えば、サスペンションとボディのドッキングや、サスペンション部品の組み合わせ時に、機械に必ずばらつきが出てしまう。これはいわゆる「公差」と呼ばれるもので、そのばらつきの範囲内であればそのまま出荷される。しかし、この公差をより狭めるためにはどうしたらいいかを考えた。

例えばAのパーツは規定値に対して-3、Bというパーツは+3の公差があったとすると、この2つを組み合わせると公差は0になる。坂本氏は、「こうすることで当初の狙いの性能がそのまますんなり出るので、各部品を測定し、それをAIで瞬時にその組み合わせを最適化している。部品を捨てることは一切なく、良い組み合わせができるようトライしている」と話す。

西浦選手は、「GRファクトリーから出たクルマのバラつき評価もやるのだが、自分たちが要求した水準のテストカーと全く同じフィーリングが出せるようになっている。まさにいままでとは違うレベルの精度だ」とその完成度に太鼓判を押す。その証としてGRカローラのエンジンには1つ1つ“匠ステッカー”が貼られ出荷されている。