日本仕様つまり右ハンドルになると、ブレーキのマスターシリンダー位置だとか走行フィールに影響するところが多少なりとも変更されていて、本国仕様で乗った時と印象が甚だ異なる車というのは、昔に比べれば随分と少なくなった。妙な話、『C5 X』に東京でまみえて最初に感心したのは、グローブボックスに車検証がファイルケースごとすっぽり収まっていることだった。

もちろん走行性能にはあまり響かない細部だが、フランス車乗りならご存知の通り、車検証と説明書をまとめた分厚めのファイルケースは、ヒューズボックス位置の関係でドアポケットその他に収めなくてはならないことは半ばお約束だ。ところがC5 Xときたら、ETCのリーダーごとグローブボックス内にちゃんと収まっているではないか。

全幅1865mmという堂々たる体躯ゆえに生まれた余裕かもしれないが、日本仕様になってからもこういう細部が使えると「ちゃんとしてる感」が増幅されるのはいうまでもない。ややヨソヨソしく感じていた「シー・ファイブ・エックス」という呼び名ではなく、本国同様に「セー・サンク・イクス」と呼びたくなってきた。急にフランス風を吹かすようで悪いが、欠けたるところのない機能性というかプロダクトとしてのオリジナリティ堅守ぶりに、感じ入ったということだ。

造形そのものが、固有名詞のようなデザイン

C5 Xのデザインの独自性は説明するまでもないというか、ご覧の通りのクロスオーバーぶりだが、あえて解説しておく。ボディ型式としてもっとも近しいのは「ファストバック」だろうが、「シューティングブレーク」や「スポーツワゴン」のように低く構えたポスチャーではない。かといってアウディの『オールロードクワトロ』やボルボの「CC」系のように、ボトムラインからウエストラインまでが上下に細くもスリークでもなく、むしろ厚いプロファイルと大径の前後タイヤの踏ん張り感はSUVに近い。

でもリアガラスはトレンドのSUVクーペ以上に前傾されて、ルーフ最後端とリアデッキのダブルリアウイング装備だったりする。一方で乗降性に優れたリアドアと後席、そしてステイタス顔のフロントマスクは、サルーン風ですらある。全身、全角度から掴みどころのないクロスオーバーであるからこそ、これがC5 Xといわれたらそう認識するしかない。造形そのものが、固有名詞のようなデザインといえる。また間口が広く奥行もたっぷりあるリアトランク容量は、5名乗車時で545リットルと、かなり使い易そうだ。

インテリアがメインディッシュなC5 X

だがエクステリアは序の口か前菜で、インテリアがメインディッシュのようなところが、C5 Xにはある。より長い時間をかけて五感で堪能する空間として、万事が調えられていると感じられるのだ。ちなみにC5 Xの内外装でカラー&マテリアルを担当したのは柳沢知恵氏という、スティル・シトロエン所属の日本人デザイナーだ。落ち着いたグレートーンにウッドパネルとレザー張りのサルーン内装といえば、どれだけコンサバで古めかしい雰囲気かと想像がつきそうなものだ。ところがC5 Xの内装はとても野心的に、この既存のコードに挑戦している。明るく、シンプルな水平基調のグラフィックで整えられ、広々感のあるインテリアなのだ。

ダッシュボードの加飾部分にはダブルシュヴロンの幾何学模様がマッピングで貼り込まれてはレーザーエッチングで彫り込まれている。フツーなら革シボ模様で終わっている細部だ。ウッドパネルの表面にも同じくシュヴロン柄がレリーフとプリントであしらわれており、シートバックと座面にもパーフォレーションでシュヴロン・モチーフが施されている。

またドアパネルやシートを走るステッチまで、シュヴロンのひと筆描きによる針運びだ。異素材のコントラストを引き出しつつ、全体的な統一感があって、じつにモダンでクリーンな内装に仕上がっている。

ビジュアルそしてタッチという両面で楽しませるだけでなく、近年のシトロエンのニューモデルではお約束となったアドバンストコンフォートシートは、クッション厚15mmでもって、柔らかなストローク感ある座り心地を演出する。表面積多めで身体を支えつつ、無駄に甘くないサポートは独特だ。エンジンに火を入れる以前から、静的な資質だけでも、C5 Xはシトロエンならではのストーリーを物語ってしまう饒舌さを備えている。

C5 Xのスイートスポットは郊外路にある

そして走り出してみる。静止状態から微低速域のマナーも、これまた独特だ。多少、踏み始め初期の敏感なアクセルペダルを踏むと、一体この車体は浮いていたのか?というリアサスの沈み込みが身体に伝わってくる。ハイドロで支えていた頃に比べればストローク量は無論、微々たるものだ。が、そのままアクセルを踏み込めば、やや腰だめのような姿勢を維持したまま加速態勢に入る。このロングホイールベースから醸し出される僅かな上下動が『CX』辺りを彷彿させ、レトロですらある。数値的には230Nm・180psと大したトルクや出力ではないが、1.5トンと少々のDセグとしては軽量な部類に入る車重もあって、痛痒のないドライバビリティを備える。

しかも速度が上がるにつれて、かなりキャスター角も寝かされているのだろう、ビタッと駆動力に応じてセンタリングが効いているかのような直進安定性を示す。高速道路での静粛性も高いが、ただ移動が安楽なだけではない。むしろ今回試乗したC5 Xのスイートスポットは、郊外路のようなルートにある雰囲気だった。低速域と同様、中高速域でも柔らかに弾む足であっても、ドライバーを煩わせるどころかステアリング操舵に対するトレース性の精度が上がっていくのがシトロエンの常だが、C5 Xもその傾向は踏襲している。

確かにハイドロやハイドラクティブ時代のフラッグシップほど初期ロール量はない。だが操舵に対する踏ん張りが素早く効いてくるプログレッシブな足まわりで、ロングホイールベースの割にはリアの追従性も素早く、狙った通りのラインをトレースできるハンドリングの楽しさは、デフォルトで備えている。これは近年のシトロエンが得意とするPHC(プログレッシブ・ハイドローリック・クッション)というダンパー・イン・ダンパーのおかげでもある。欧州の型式認証ルールにおいて、往年のようにブレーキやステアリングと繋がったハイドロの回路は市販化が難しくなっても、とにかく底づきしづらい減衰力特性と粘っこい接地性に、こだわるがゆえの採用でもある。

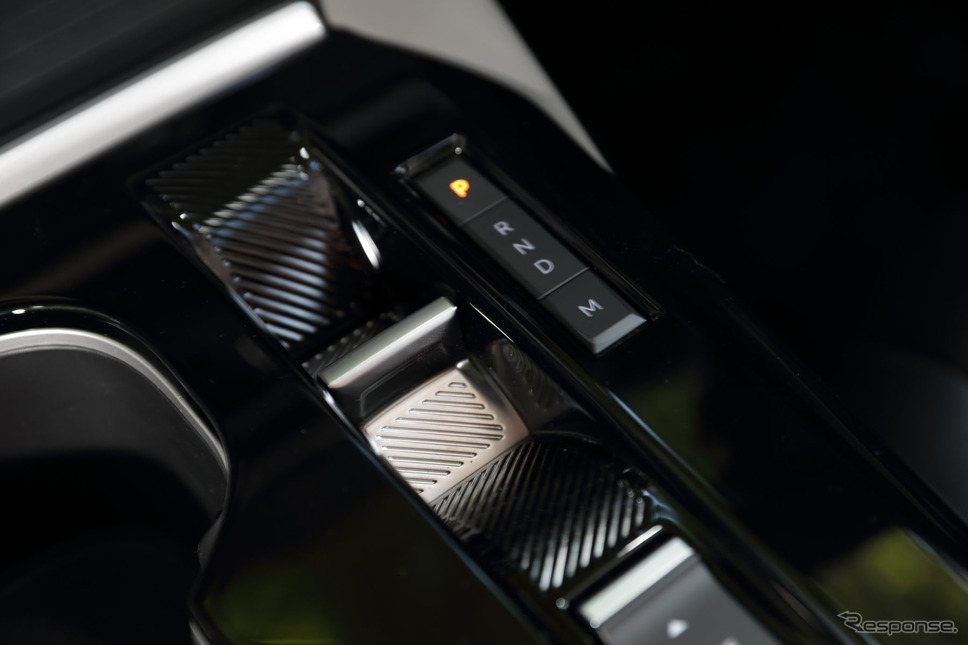

あえて「コンフォート」は設定しない

ちなみにPHEV仕様はバッテリーもあって車重もやや嵩む分、ドライブモード切替に連動した減衰力可変式ダンパーを備えている。ただし旧PSAグループ同門のDSが採用しているような、路面の凹凸をカメラで読み取らせてアクティブ制御する方式ではない。おそらく低速域では、よりソフトにふることは可能だろう。ただしガソリン仕様の、いわゆるスプリング&ダンパーだけのメカニカル・サスペンション、マクファーソンストラットとトーションビームでもって、ここまで液体じみたタッチを実現しているシャシーバランスは、目を見張るものがある。減衰力は一定だが、ドライブモードは「ノーマル」がデフォルトで、「エコ」そしてステアリングの中立付近が締まる「スポーツ」の3モード設定となる。

面白いのは、これだけコンフォータブルなC5 Xなのに、あるいはだからこそ、ドライブモードにあえて「コンフォート」は設定されていない。ノーマル状態で快適であって当然、という主張なのだろうが、そこがC5 Xひいてはシトロエンの好ましい部分でもある。

というのも、フラッグシップが矜持としてわざわざアンダーステイトメントにとどまるのは、動力性能が必要にして十分だからエンジンのスペックを公表しないとか、車名バッジは外装には付けないといった、ハイエンド英国車の特徴だった。それが今や大陸風の表現主義にとって代わられてしまったことはご存知の通り。トッピングの量で高級さをアピールするのではなく、シンプルな質の高さと落ち着いた趣味のよさが一体という点では、見た目に前衛的でもC5 Xは、フランスの古典的なBCBG(ボン・シック・ボン・ジャンル、日常的に滲み出るような落ち着いた趣味のよさとクラス感を指す)の現代版といえる。

■5つ星評価

パッケージング:★★★★

インテリア/居住性:★★★★★

パワーソース:★★★★

フットワーク:★★★★★

おすすめ度:★★★★

南陽一浩|モータージャーナリスト

1971年生まれ、静岡県出身。大学卒業後、出版社勤務を経て、フリーランスのライターに。2001年より渡仏し、パリを拠点に自動車・時計・服飾等の分野で日仏の男性誌や専門誌へ寄稿。現在は活動の場を日本に移し、一般誌から自動車専門誌、ウェブサイトなどで活躍している。