三菱ふそうトラック・バスは9月7日、電気小型トラック『eキャンター』次世代モデルをワールドプレミアした。2017年に国内初の量産電気小型トラックとして登場して以来5年ぶりのフルモデルチェンジとなる。日本市場向けの発売は2023年春の予定だ。

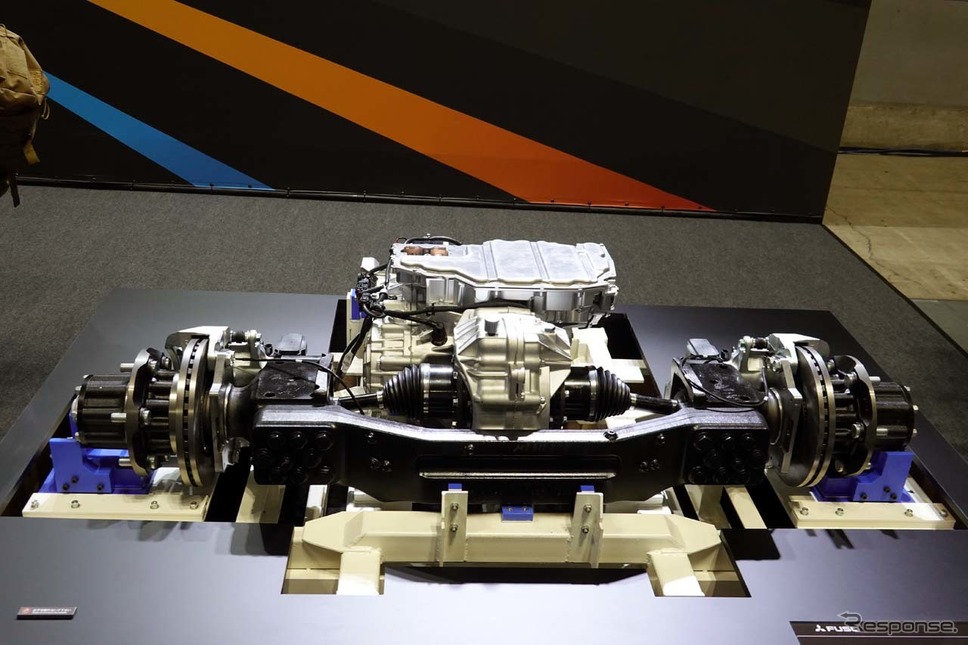

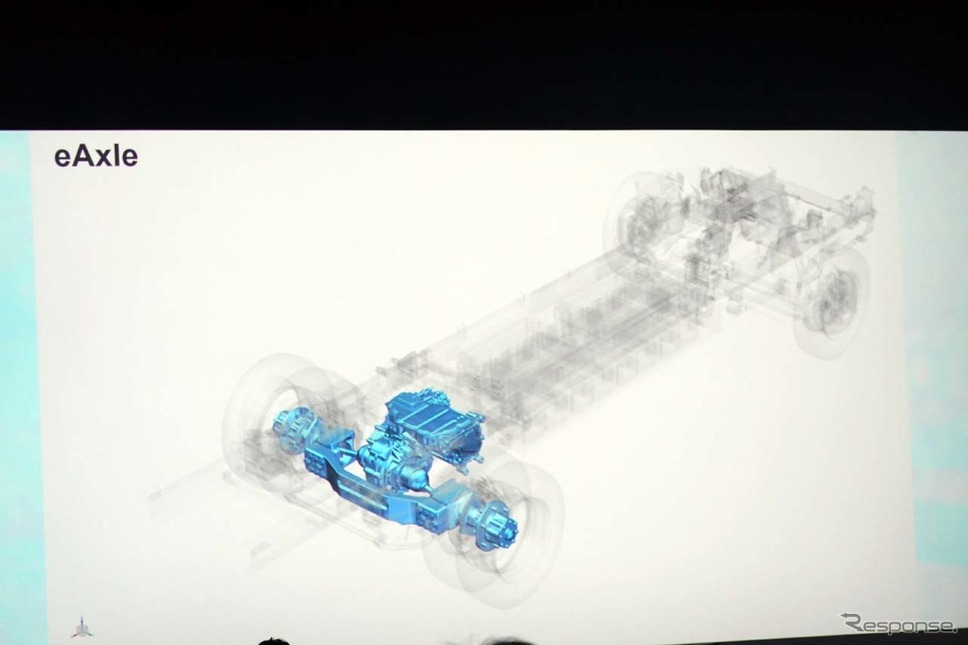

◆コンパクトな“eアクスル”の採用がラインナップ拡充に貢献

eキャンター次世代モデルが最大の特徴としているのが、モーターを後軸に統合した自社開発の“eアクスル”の採用にある。これがドライブトレインのコンパクト化を実現し、シャシラインナップの大幅な拡充にもつながったのだ。その結果、国内市場向けモデルは28型式、海外市場モデルに至っては約80型式もの充実したラインナップを展開することとなった。

また、車両総重量(GVW)についても現行モデルの7.5tクラスに加え、国内モデルでは5〜8tクラスに、海外モデルでは4〜8tクラスにバリエーションを展開。さらにキャブのバリエーションも拡充し、小回りが利く標準幅キャブ(1700mm)から、より多くの荷物用席が確保できる拡幅キャブ(2130mm)を新たに追加した。

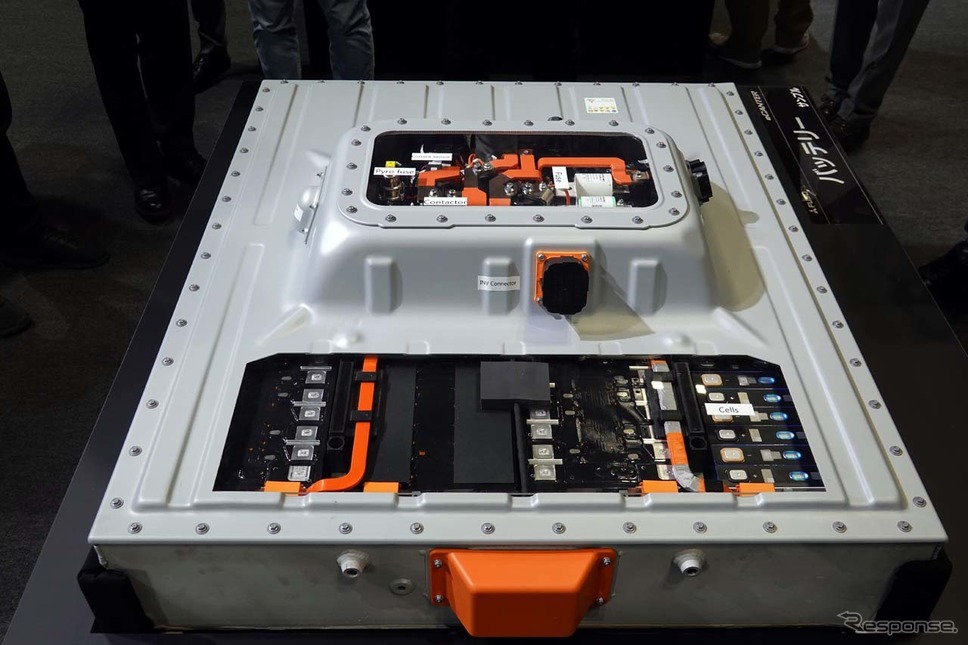

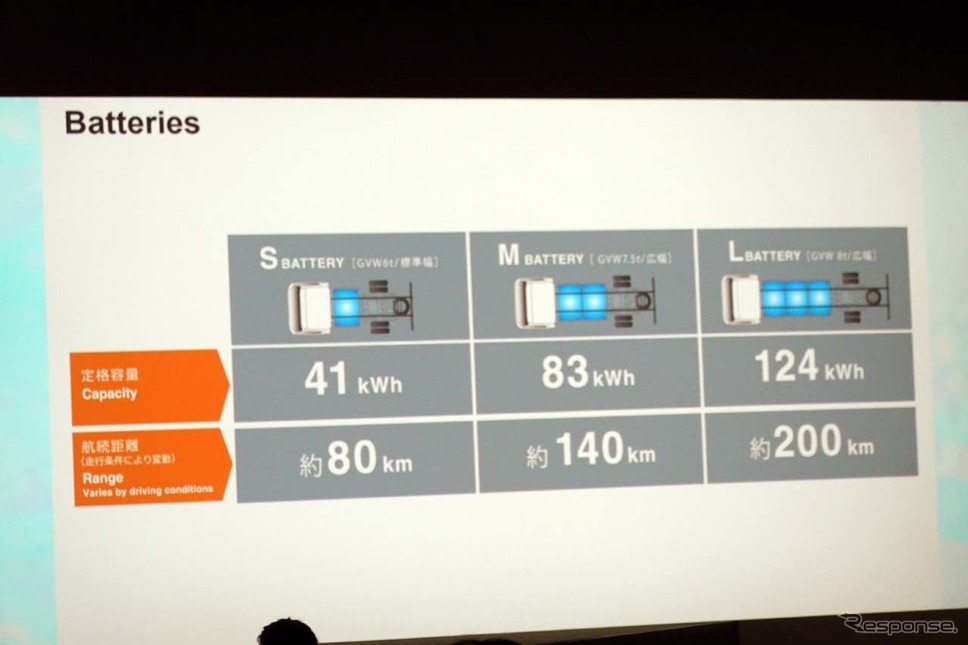

中でも注目したいのがホイールベースで、最小2500mから最大4750mmまでを用意するが、実はこれが搭載バッテリー数にも関係する。eキャンター次世代モデルでは、41kWhのバッテリーをモジュール化し、これを長さに応じて搭載数を変えられるようにした。

たとえば、最小ホイールベース車ではバッテリーは1個しか搭載できないものの、4750mmモデルなら最大3個まで、積載重量や普段の走行距離をユーザーが優先する条件をにらみながらバッテリー数を選べるようにしたのだ。なお、航続距離はバッテリー1個で約80km、2個搭載で約140km、3個になると約200kmとなる。

◆日常業務の負荷を軽減する先進安全機能

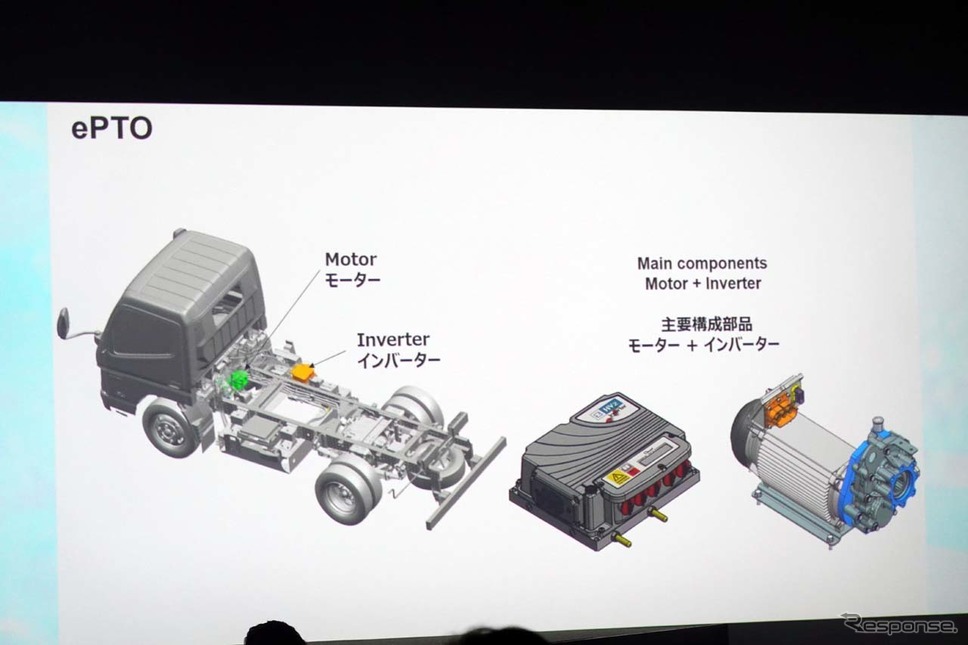

eキャンター次世代モデルでは、動力取り出し装置「ePTO(Electric Power Take Off)」も装備。これにより、ダンプやリアクレーン、ごみ収集車、冷蔵車、脱着車といった用途に応じた架装にも対応するということだ。

日常業務をこなす商業車だからこそ、先進安全機能の充実も図られている。衝突被害軽減ブレーキを組み合わせた巻き込み防止機能「アクティブ・サイドガード・アシスト1.0」をふそうの小型トラックとして初搭載。左折時の死角になりやすい車両の左後ろを監視するため、たとえばすり抜けてくる自転車への対応で大きな効果が期待できそうだ。

顔認識カメラを通じてドライバーの注意力を監視する「アクティブ・アテンション・アシスト」を新装備した他、坂道などで安定した制動力が得られる「電動パーキングブレーキ」や、後退時の事故リスクを軽減する「バックアイカメラシステム」も装備して安全性の向上を図っている。

コネクテッド面の強化も図られた。三菱ふそうのテレマティクス機能「Truckonnect(トラックコネクト)」は、現行モデルでは残走行距離表示「eRange」やバッテリーの容量がダッシュボード上で表示されていたが、次世代モデルではトラックコネクト上でも表示されるようになる。もっとも電力料金が安い時間帯をタイマーセットできる機能も追加した。

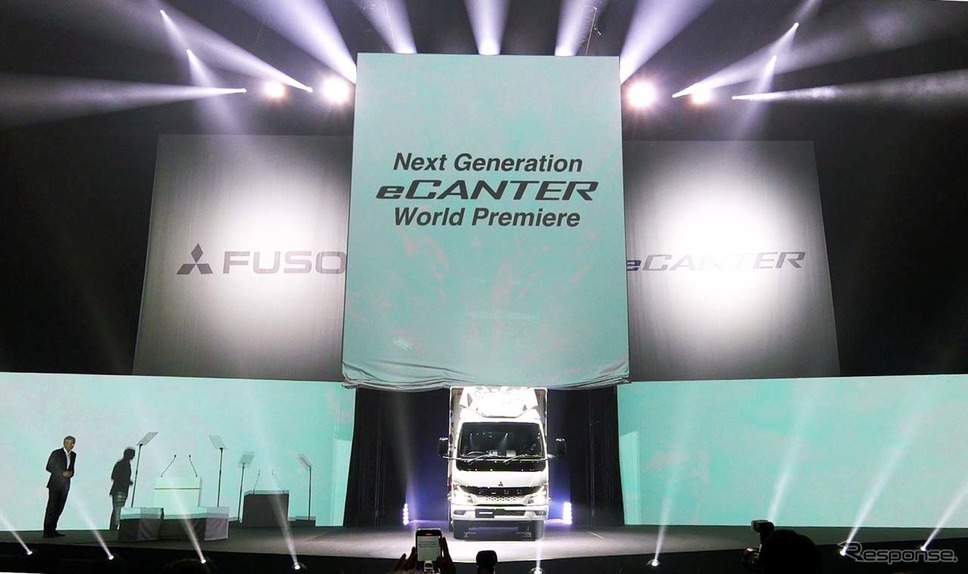

◆プロジェクションマッピングの中、次世代モデルが登場

ワールドプレミアされた会場はパシフィコ横浜(横浜市)のAホール。ど迫力のプロジェクションマッピングが投射される中で発表会は進行し、三菱ふそうトラックバスの代表取締役社長CEOのカール・デッペン氏による紹介でeキャンター 次世代モデルは登場した。

デッペン氏はeキャンター 次世代モデルを紹介するにあたり、「5年前に私たちはeキャンターで素晴らしいスタートを切った。そのeキャンターは今や日本以外にも欧米や豪州で活躍しており、そのトータルの走行距離は600万kmにも達する。それは地球を150周分に相当する」とし、「だからこそ、私たちは世界有数の商用車メーカーとして、排出ガスの少ないトラックを作らなければいけない」と述べた。

また、eキャンター 次世代モデルの開発にあたっては、「(初代eキャンターが登場した)この5年の間に多くのユーザーから貴重な意見をもらった。私たちはその声に真摯に耳を傾け、ユーザーの多用なニーズに応えられるモデルの開発に力を注いできた。それが本日発表したeキャンター次世代モデルの開発につながり、それが電気小型トラック市場で抜きんでた存在となる大きな理由となっている」(デッペン氏)として、他社との電気小型トラックとしての優位性を強調した。

会場で説明していた開発担当者は、「初代eキャンターは全世界で約450台が販売されたが、実はこの時は完全なライン生産ではなかった。次世代モデルではラインですべてを流す完全量産型とすることもあり、できれば一桁多い販売台数を期待したい」とした。需要環境としては「運送業界だけでなく、非常時に電源としても活躍できるトラックとして自治体からの要望も多い」とのことだった。