2019年の新車のなかでもその話題性の高さはかなり上位に食い込むトヨタ『スープラ』。そのスープラ、3種のエンジン全てに試乗した。「6気筒FR」を売りにするスープラだが、4気筒にもスープラの“味”はあるのか。

◆「スープラに4気筒はない」と思っていたが

スープラは1978年に登場したモデル。国内仕様は『セリカXX』の車名で発売されていることからもわかるように、そのベースは『セリカ』である。セリカのフロントセクションを伸ばし、直列6気筒エンジンを搭載したモデルがスープラの元祖。以後、先代となる4代目モデルまで一貫して直列6気筒エンジンを縦置きし、リヤタイヤを駆動するFRモデルのみというラインアップであった。セリカは4WDモデルを設定(WRCでも活躍したGT-Fourが有名なのでご存じの方も多いだろう)したが、スープラはかたくなに直列6気筒+FRであった。

そして今回登場した5代目の“GR”スープラ。当然、6気筒エンジンが積まれている。いや、6気筒エンジンありきでその開発はスタートしている。ご存じのように今回のスープラはBMW『Z4』とのプラットフォーム共有などが行われている。スープラ開発当時、トヨタとBMWはすでに提携関係にあった。トヨタはBMWと協力してなにかクルマを作れないかと模索しているうちにその流れは自然とスープラになったという。その1つの理由は、当時スポーツ系の直列6気筒エンジンを持っていたのはBMWだけだったからだ。

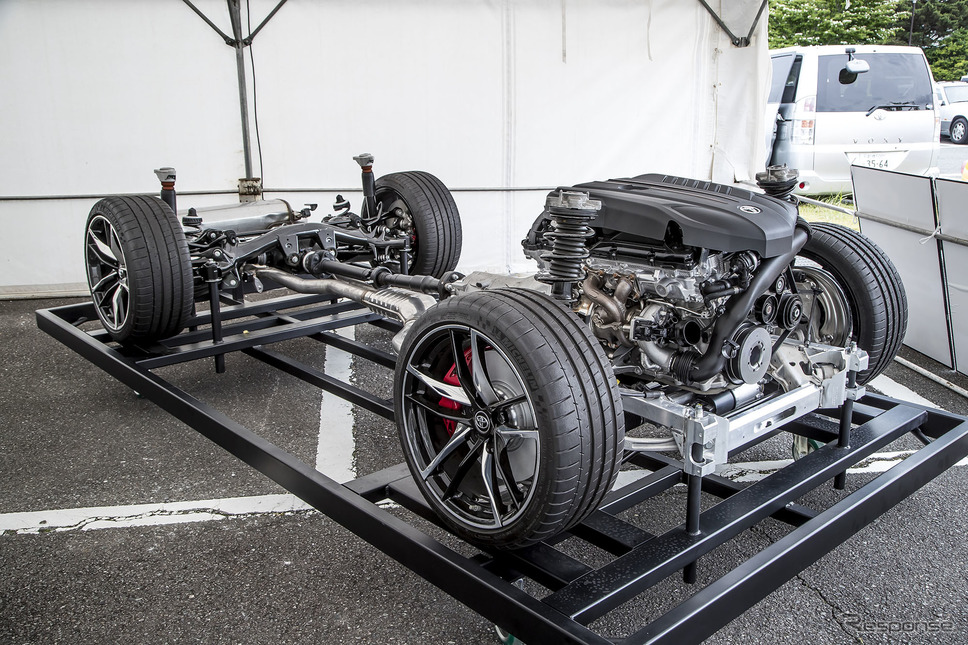

どんなクルマにするか? という話し合いの中でBMWはオープン2シーターのZ4を、トヨタは2シータークーペのスープラをという話になった。その際ひとつの大きな決定事項があった。日本や欧州での使い勝手を考えると全幅は1900mmに達しないこと。そしてその全幅で、ホイールベース/トレッド比を1.5程度となるようにすること、この2つが決められたうえで開発は進んだ。

その後、さまざまな紆余曲折を経てひとつの大きな決断が成されている。それはスープラ初の4気筒エンジンの採用だ。先代にあたる80系ではRZ系はターボ、SZ系は自然吸気という区分けであったが、今回の新型はRZ系は6気筒、SZ系は4気筒となった。試乗前、「スープラに4気筒はないだろう」という気持ちでいっぱいだったが、その考えは実際に乗ってみて大きく変わった。

スープラがこだわったホイールベース/トレッド比がより生かされているのは4気筒モデルだったのだ。

◆258馬力、2リットル4気筒ターボの中間グレード「SZ-R」

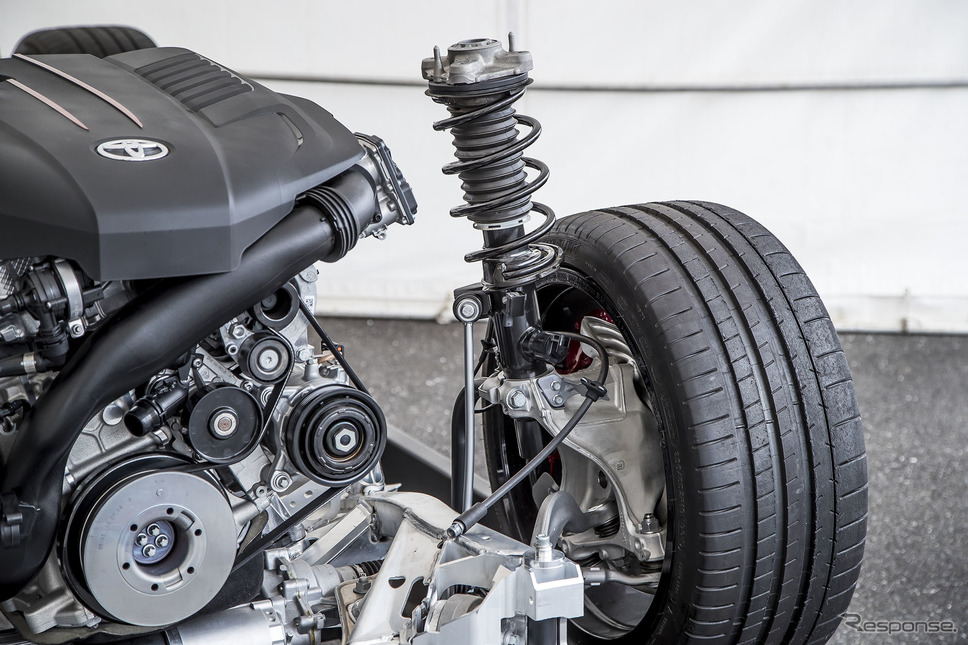

まず最初に乗ったのは258馬力の2リットル4気筒ターボエンジンを積む「SZ-R」。タイヤはフロントが255/40ZR18、リヤが275/40ZR18という組み合わせ。今回のスープラには「標準」と「スポーツ」の2つの走行モードがある。あえて「エコ」は設定されていない。

SZ-Rの場合、スポーツモードにするとエンジン、ミッション、ステアリング、サスペション、LSDのセッティングがスポーティとなる。この状態で走ると、アクセルに対するエンジンのレスポンスが鋭く、サスペションは固く、ディファレンシャルのロック率が高まる。とくに秀逸さを感じるのがコーナリング時の動きだ。ステアリングを切ったと同時にフロントはスッとインを向く。そこからアクセルを踏み込んでいくとインを向く傾向はさらに強まり、グイグイ曲がっていく。

スープラのホイールベース/トレッド比は、びっくりするくらいにキビキビした動きを引き出すことができるバランスだ。かつて、こうしたバランスを持つクルマでは直進安定性に問題を生じたが、今はさまざまなデバイスで直進安定性を確保できる。以前は基本性能で直進安定性の高いクルマを作り、それをいかにして曲げるかを考えた。4WSなどはその代表格と言っていいだろう。しかしスープラはその逆を行った。現在のテクノロジーがあるからこそ、曲がりやすいキビキビしたクルマを作りそれを真っ直ぐ走らせるように仕上げたのである。

◆3リットル直列6気筒ターボの本命「RZ」のハンドリングは

さて大注目の6気筒モデル、「RZ」である。RZのエンジンは3リットル直列6気筒ターボで、340馬力を発生する。ホイールは19インチとなり、タイヤはフロントが255/35ZR19、リヤが275/35ZR19となる。タイヤの扁平率は異なるが、幅は同じなのでトレッドも同寸。

エンジンのパワフルさはSZ-Rをはるかに上まわり、その吹け上がりのよさも格段にいい。定評のあるBMWのストレート6はターボ化されていても、精密機械のように正確に回る感覚は魅力的である。

コーナーへのアプローチターンインではSZ-R同様にスッとキレイにノーズがインを向くが若干のノーズの重さを感じる。さらに、さらにである。ステアリングを切った状態でアクセルを入れていくと、わずかながらアンダーステア傾向を示し、ノーズが外側に引っ張られるような感覚を覚える。

じつはRZはフロントが重いのだ。SZ-Rは前/後荷重が730kg/720kgだが、RZは780kg/740kgと差が大きい。この若干の重量差がクルマの動きを左右しているのだろう。ハンドリングの軽快さはRZよりもSZ-Rが上だ。

◆ボトムグレードの「SZ」が実は最もナチュラルで扱いやすい

最後に残されたモデルはボトムグレードとなる「SZ」だ。搭載エンジンは2リットル4気筒ターボでSZ-Rと同じだが、出力は197馬力に抑えられてる。とはいえ、リッター100馬力のエンジンなので、十分にパワフルである。

レスポンス的にはSZ-Rと同様だが、高回転でのトルク感は少し劣る。タイヤはフロントが225/50R17、リヤが255/45R17。ちょっと雑談的になるが、RZとSZ-Rのフロントトレッドは1595mm、対してSZは1610mmとタイヤの細いSZのほうがトレッドが広い。これはトレッドの計り方が左右タイヤの中心から中心までの距離だから。タイヤの外側から外側の距離を(タイヤ幅が正確な数字と仮定して)概算すると、RZとSZ-Rは1850mm、SZは1835mmとなる。

SZには可変ショックアブソーバーもLSDもつかないので、スポーツモードにした際に切り替わるのはエンジン、ミッション、ステアリングのみ。17インチタイヤだと動きが緩慢かと思うかも知れないが、そんなことはない。ハンドリングに関してはSZがもっともナチュラルで扱いやすい。

SZはチューニングベースを考えているというが、タイヤサイズはこのままで十分。あとは好みのダンパー&スプリングを組み、コンベンショナルな機械式LSDを入れ、エンジンをちょっとチューニングすればいいといったところだ。

なぜタイヤを太くしないのか? それはスープラが曲がりやすく機敏なハンドリングを目指したからだ。ガチガチにグリップし、コーナリング中にアクセルをいくら踏んでも破綻しないようなセッティングは、スープラの目指したものとは違うと私は思う。

一方で、ハードウエアとしてはかなり魅力的なスープラではあるが、トヨタが左ウインカーレバーのクルマを国内で販売することについては賛同できない。

■5つ星評価

パッケージング:★★★★

インテリア/居住性:★★★★

パワーソース:★★★★

フットワーク:★★★★★

オススメ度:★★★

諸星陽一|モータージャーナリスト

自動車雑誌の編集部員を経て、23歳でフリーランスのジャーナリストとなる。20歳代後半からは、富士フレッシュマンレースなどに7年間参戦。サーキットでは写真撮影も行う、フォトジャーナリストとして活動中。趣味は料理。