ダイハツ『タフト』は、“バックパックスタイル”というコンセプトをもとにデザインされた。なぜこのようなコンセプトになったのか。また、その背景はどういうものなのかについて、チーフデザイナーに話を聞いた。

◆楽しいクルマにしよう

タフトは軽SUVという近年拡大している市場に向けて開発された。その企画のきっかけは何だったのだろうか。

ダイハツデザイン部担当デザイナー・主担当の皆川悟さんによると、「2017年秋ごろ、今後も国内の軽市場をダイハツとしてしっかり維持していくうえで、『イース』、『ムーヴ』、『タント』という3本柱に、さらにラインナップを加えていくにはどうしようかという議論が企画側で進んでいた。そこで市場として将来性がありそうな、SUVのジャンルはしっかりクルマを入れておきたいという話になり、そこから企画がスタートした」とそのきっかけを明かす。

そして皆川さんはチーフデザイナーになった。「会社としては市場を確保していくために必要なクルマだといいながら、どんなクルマだったらそれが出来るのかに対して少し曖昧なスタートで、正直最初は立ち位置が難しいクルマという印象だった」と振り返る。SUVというジャンル感だけは決まってはいたが、具体的にどんなクルマかが曖昧だったのだ。

「とはいえ市場を支えていくクルマとして骨太なものにしたい。そこでSUVが一般化して来ているので、私の思いとしては、(SUVが)“スタンダード”なクルマくらいのつもりで考えるべきと思ってスタートした」と皆川さん。

もうひとつこのクルマでやりたいこともあった。それは、「楽しいクルマにしよう」ということだ。「軽自動車を作っているダイハツとしては、お客様の日常のシーンを重要視しながらクルマを作っていこうというのが、基本的な考え方。それを踏まえ、私の思いとしては日常使っているシーンでいかに楽しく見えるかがすごく大事だ。そこで、楽しく過ごすというのは人としてスタンダードな考え方という気持ちで、そういう生活を皆さんが送ってもらえるようなものを作るのが我々の使命」と考えてデザインしたのだ。

◆ワクワクが大事

タフトを見て最初に思ったのが『ネイキッド』の再来ということだった。その点について皆川さんは、「企画としてはネイキッドをそれほどは意識していない」と否定。しかし、形を作っていくうえでは、「色々な部分で勉強し、話題にもなった」という。「ダイハツの過去のクルマを企画やデザインのメンバーと勉強していく中で、楽しいというキーワードで切った時に、『フェローバギー』の話も出たし、単純に楽しいとはどういうことなのかを考えていくと、結果的にスカイフィールトップなどの装備のほかに、やはりネイキッドみたいに色々アレンジ出来る楽しさや、個性的なものに乗る楽しさもヒントにはなっているかなと思う」とコメント。

その楽しさとは、「人によって違う」としたうえで、「今回特にこだわったのは、よくワクワクという言葉を使っているが、ワクワクするとはどういうことなのかを議論した。ターゲットとして若年男性をしっかり取れるクルマを作りたいということで、若年男性のワクワクはどういうところか。一方で担当の企画や私を含めて若年男性とは呼べない自分たちが、楽しいと思う瞬間はどういう時なのかを考えた」と皆川さん。

その時に開発メンバーの中から、「屋根が開いて空が見えると普段乗っているだけでちょっと気分がアガル」という意見があった。また、「普段子供を保育所に送ってから会社に来るメンバーからは、子供が見上げた時に空が見えてお父さんと会話が弾むことも日常のシーンではすごく嬉しい」ということもあり、そこからスカイフィールトップのアイディアが練られていった。そこでは、具体的なハードウエアは決定されていなかったというが、「日常シーンで気分がアガル仕掛けをどうやって入れるかはキャンパストップのようなものも含めて、開発初期段階から会話をしていた」とのことだった。

その結果、スカイフィールトップが採用されたのだが、その位置はサンルーフなどよりも前に配され、かなり解放感が得られるものだ。皆川さんによると、「早い段階から人間工学も巻き込み、チーフエンジニア主導でガラスをつけるのであれば、どの位置かを社内で研究し、人の目線の角度に対してそこからプラスアルファどれだけ前に出すかをアカデミックに検討した。また、意匠的にAピラーを立てたいというところとマッチして、良いところに置けたと思う」という。

では、なぜAピラーを立てたのか。「楽しく見せるとことを考えると、クルマの容積感は大事だ。人が乗るスペース、荷物を積むスペースを軽自動車の寸法の中でしっかりと見せることで、どこにでも出かけられそう、どこにでも行けそうという雰囲気を出すのには、ある程度の容積感は必要だ」とその理由を語る。また、デザインとしても、「最終的には限られた寸法の中でしっかりとクルマを大きく見せたい。また、テーマであるボディーに対してキャビンを薄く長く見せることもあり、Aピラーを立てることはこだわった」と話す。

Aピラーを立たせることで運転のしやすさも向上した。特にタフトでは、「フードを運転視界にしっかりと入れることもこだわった」と皆川さん。「軽自動車といえども、ウインドウシールドより前のところが見えないと、なかなか運転しにくいという意見も聞いている。今回は特に車両寸法を把握しやすいように、フードもしっかり見えることも重要視した」と述べた。

◆楽しく見えることにこだわったバックパックコンセプト

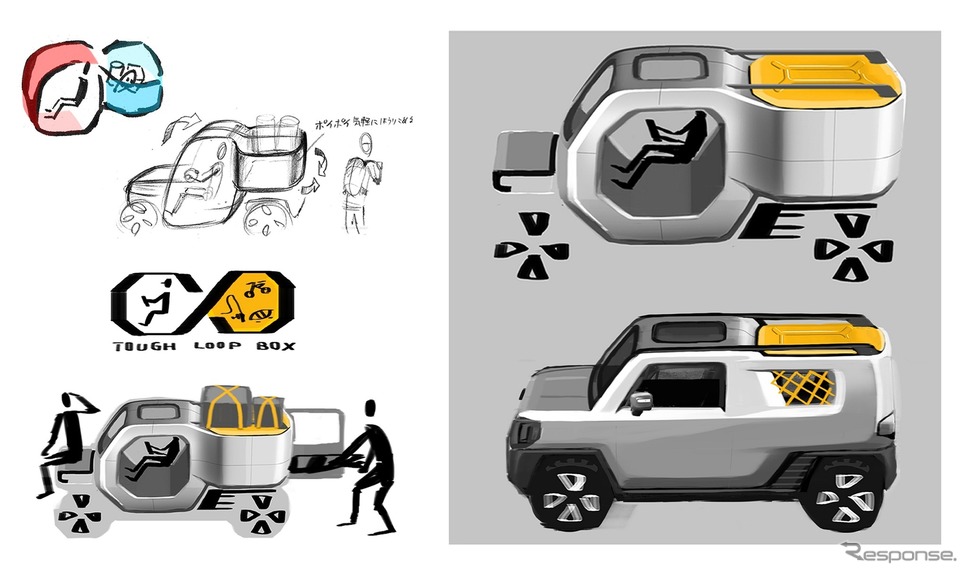

タフトのデザインコンセプトはバックパックスタイルだという。気軽にバックパックを背負うように楽しく出かける、また、人と荷物が分かれているという2つの意味が込められているが、そもそもこのコンセプトに至った経緯はどうなのだろう。

「最初からバックパックコンセプトと明言出来ていたわけではない」と皆川さん。「楽しく見えることに関して最初に考えたのは、逆に楽しく見えていないのは何だろうということだった。軽自動車を街中で見かけると、一人か二人しか乗っていないシーンが多く、その後ろに無駄な空間を積んで走っている印象があまり楽しくないと感じた」という。そこでそのシーンを楽しく見せるために、「人が一人か二人しか乗らないということであれば、その後ろに色々なものを積んで出かけるようなシーンを、外の人が見てもわかりやすく表現することが出来ないか。その結果、生活を楽しんでいる人に見えて欲しいと、人が気軽にバックパックを背負ってさっと出かけていくようなシーンを思い浮かべながらパッケージとデザインの整合を取っていった」とそのストーリーを語る。

しかしなかなかそこまで割り切って考えるには至らない。実は皆川さんにはそう考える経験があった。「昔欧州に駐在していた時に、走っているコマーシャルバンを見ていた。これは当然荷物を運ぶクルマなので、人が乗るスペースと荷物を載せるスペースが分かれており、荷物を載せるスペースはパネルバンで、そこに楽しげな広告が描かれていて街で見ていてすごくワクワク、楽しげに見えていたことが頭の中にあった。そういうシーンが日本の街中で少し感じられるクルマが存在したらいいなというのがあった」と説明。そこから前席と荷室とセパレートしてもクルマが成り立つと考えたのだ。皆川さんは、「用途が明確になり、思い切ってやってしまえと(笑)。だれも止めなかった」と嬉しそうに語ってくれた。

◆スクエアなスタイルにこだわり

当然バックパックスタイルだけでなく、SUVテイストも盛り込まなければいけない。「(前述の通り)ターゲットとして特に若い男性をしっかり取りに行きたい。その志向を色々調べていくと、機能性を重視したハードなものを普段の生活の中に取り入れている方々が結構いることがヒントになった」とデザインの方向性を示唆。「タフな使われ方、結構雑な使い方をしても大丈夫そうというイメージを持てるくらいのものを作ろうと、スクエアなスタイルは結構こだわっている」という。

皆川さんは、「開発メンバーの友達にスケボーをやる友人がいた。彼らはiPhoneを持っているのだが最新ではなくてiPhone SE(第一世代)という昔の少し四角いものを好んで使っている。そんな小話やこだわり、最近ノースフェイスなどの分厚いダウンジャケットなどを街中で着こなしている方々もいるので、特にそういう方々が好む機能感を重要視し、そういったところをダイレクトに表現出来るものを目指した」と述べる。

その機能感は、「クルマとしての仕様や性能を担保するような、例えばアイポイントが高いことと紐づいている見切りの良さや、下回りの樹脂パーツを活かしたものだ。特にこれは若年男性にウケるだけではなく、地方に行くと生活シーンでも悪路を走ることあるので、そういったところで地上高を確保しつつ、下回りがしっかりと樹脂パーツでガードされたことで、ガンガン乗ってもらえることを愚直に表現した」と説明。

その樹脂パーツのリアフェンダー周りを見ると斜めにカットされデザイン性も感じる。その点について皆川さんは、「実はキースケッチの段階ではもっと面積が広く、機能とはいえないものの、ラフに使えるという意味では、蹴っ飛ばして閉められるくらいの面積を確保していた。そこからもこのクルマの性格をしっかり表現しようとしており、その名残がリアドアの下のところなのだ」と述べ、実は、「初期のころは現在のTAFTというロゴではなく、足形だった」と明かした。

◆タイヤを見せることでリベンジ

タフトのフロントデザインも特徴的だ。このデザインが完成するにあたり、実は裏話があるという。「ダイハツには『キャストアクティバ』があった。当時競合と戦えるクルマとして投入した。実際のハードのスペックでは負けていなかったが、フロントバンパーの下端あたりの意匠から、悪路走破性があまりよく見えなかったという声があった。それで売り上げが落ちたわけではないが、今回はそのリベンジもあり、そこはとことんこだわろう、タイヤをがっつり見せようと最初からイメージした」とのことだった。

その結果、「しっかりとタイヤのトレッドパターンが見えるところまで切り上げた。しかし、一方で弊害も出た」と皆川さん。それは自ら跳ね上げたウォータースクリーン(水柱)と、空力上の問題だった。それらとの両立を図るために、「下側にバーのような形状を通し、かつ、タイヤの前までそのバーをはみ出させることにより、その性能と意匠性を成り立たせることで、いままで見たこともないような意匠になった」と話す。

またフロントでは、「バンパーを出来るだけ厚く、フード部分を出来るだけ薄く見せたいというのが大きなプロポーションの考え方だ。薄く見えているところは思い切り平面のカーブをつけ、バンパーとは平面の考え方を変えて作ることで、しっかりと分厚いボディーと薄いキャビンというプロポーションの狙いを表現している」とサイドビューの考えを踏襲。

そのバンパーは左右からがしっとはめ込んだような黒の意匠も印象的だ。「やはりタイヤの存在感をしっかりと見せよう、大きなタイヤがしっかりと地面に食いついているところを強調するために、正面から見た時にタイヤと同じくらいの幅を黒で見せている」と皆川さん。「当然軽なので、外形寸法は決まっているので単純に張り付いたようなものではなく、塊として見えるようにというこだわりだ」。

◆低くワイドに

一方リア周りはどうか。「全体のスクエアな印象をより強調しようと、ヘッドランプやリアコンビなどの部品をデザインしている。特に灯火機に関しては車両の塊に対して、さらにワイドで外にはみ出させるくらいのレイアウトにし、その灯火機の中のグラフィックも目線が外に外に行くように、光った時も光っていない時も一番外に目が行くように工夫している」と話す。

これは、「軽の寸法の中で四角いボディをデザインすると、どうしてもペランペランになってしまいがちだ。しかし塊をしっかり出すために、クルマを空から見た時にCピラーあたりは背面に向かって閉じていっているのに対し、リアコンビのあたりではもう一度その平面を少し真っ直ぐ気味にして、結果的に車両の平面よりもリアコンビの角がもう一度外に出るような形状にしている」と説明。その結果、「競合と比べると、パッケージ上タフトのほうが背が低いので、それを活かして側面で見たら長く、正面と背面で見たらワイドに見せているのだ」と述べた。

◆リアクオーター周りの面を大きく張って見せたい

サイドビューに目を移すと、ヘッドライトからドアハンドルに向けて凸のキャラクターラインが走っており、このおかげできれいな面構成を感じさせている。「実はそこのところが最後まで苦労した」と皆川さん。「このキャラクターラインは15mmくらいの幅で2本入っている。途中までは普通に1本の凸折れだったが、そこをキャラとしてしっかりと表現したいとこだわった」。

さらに、通常こういうラインは長く使うことでクルマ全体の長さを強調する役割もある。しかし、タフトの場合はリアドアあたりで蹴り上げている。皆川さんは、「荷室周りの容積感をしっかり表現したいというこだわりだ。つまり、リアクオーターに傷をつけることなく、しっかりと張った大きな面で見せたい。欧州のコマーシャルバンにも通じるところで、そういった表情もすごく大事にした」とコメント。

また、Bピラー部分の斜めのカットもそういう意識かと思いきや、「そこまでではない。リアのキャビンを取っ払ったらピックアップみたいな雰囲気にならないかな、そのようなシルエットになったら面白いなということで、設計にも無理をいって斜めにした」とのことだった。