新型『マツダ6』の「20th アニバーサリーエディション」に採用された新色の「アーティザンレッドプレミアムメタリック」。マツダが「匠塗(たくみぬり)」と総称する独自の塗装技術を採用した第4弾だ。

2012年に『アテンザ』で登場した「ソウルレッドプレミアムメタリック」、2016年のアクセラ/アテンザから採用した「マシーングレープレミアムメタリック」、そして2022年の『CX-60』の「ロジウムホワイトプレミアムメタリック」に続く第4弾。実は2017年に「ソウルレッドクリスタルメタリック」が登場しているが、これはソウルレッドプレミアムの置き換えなので、マツダでは今回のアーティザンレッドを「匠塗」の第4弾と位置付けている。

アーティザンレッドはこれまでの「匠塗」の技術を総動員して開発された。ソウルレッドプレミアム以来「赤の鮮やかさと深みの両立」を目指してきたデザインのひとつのゴールであると同時に、塗装技術的にもこれまで10年にわたって積み重ねてきた「匠塗」の集大成なのである。

「匠塗」の技術を、ソウルレッドプレミアムから振り返っていこう。

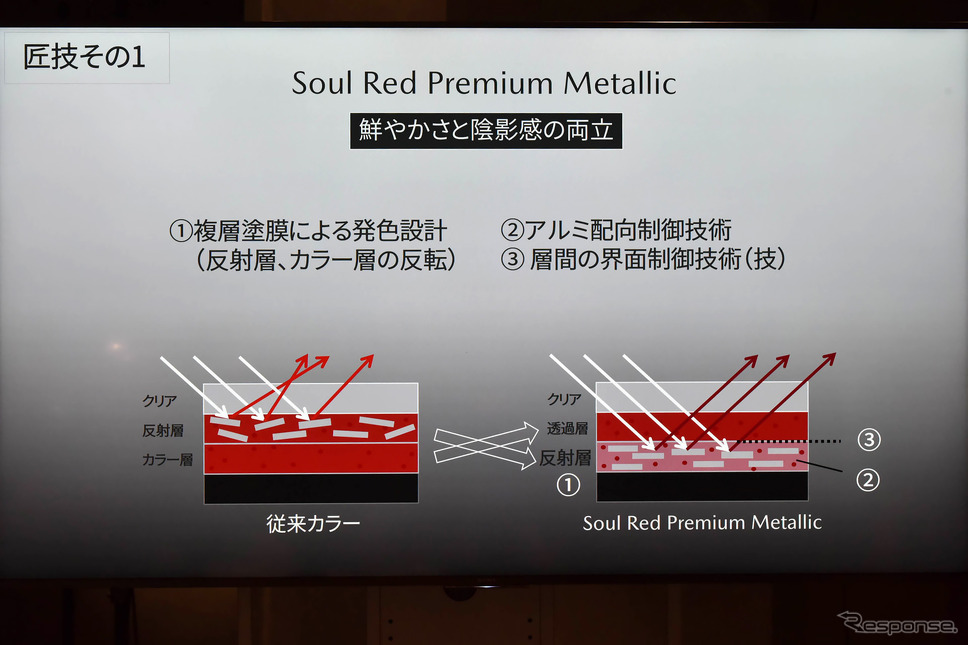

◆逆転の発想で生まれたソウルレッドプレミアム

2012年に初代『CX-5』が発売されたとき、ジールレッドマイカとベロシティレッドマイカという2つのレッドマイカが設定されていた。ジールレッドはややダークで落ち着いた色調の2コート塗装。ベロシティレッドは1層目に赤顔料を塗り、2層目に赤顔料とマイカ(雲母粒子)を塗り重ねてから、最後に表面保護のクリアをかける3コートで、より鮮やかな色味を実現していた。

しかしベロシティレッドでは、フォルムの抑揚を際立たせる陰影感が足りない。そこでソウルレッドプレミアムは、1層目にアルミフレーク(アルミの微粒子)に少量の赤顔料を混ぜたピンクメタリックを塗り、2層目には透明度の高い赤を重ねた。色を見せる層の上に輝きをもたらす層を重ねたベロシティレッドとは真逆の塗膜構成。「反射層とカラー層を反転した」と、車両技術部で「匠塗」の塗装技術に携わってきた河瀬英一氏。まさに逆転の発想がそこにあった。

1層目のアルミフレークは、体積収縮という技術で平滑に並べる。塗料を吹き付けた後、熱をかけて溶剤(水性塗料なら水分)を飛ばすことで塗膜の厚さを圧縮し、アルミフレークが平らに並ぶようにする技術だ。これによって入射光の乱反射を抑えることで、ハイライトでは正反射光が増え、シェードでは反射光が減って明暗の差が強くなる。つまり陰影感が出る。

2層目は赤顔料の粒を従来より小さくし、粒の間を通り抜ける光を増やした。入射光が赤顔料に当たって赤く発色するだけでなく、通り抜けて一層目のアルミフレークに反射した後に2層目の赤顔料に当たる。光を往復で使うことで、赤の鮮やかさが増すというわけだ。

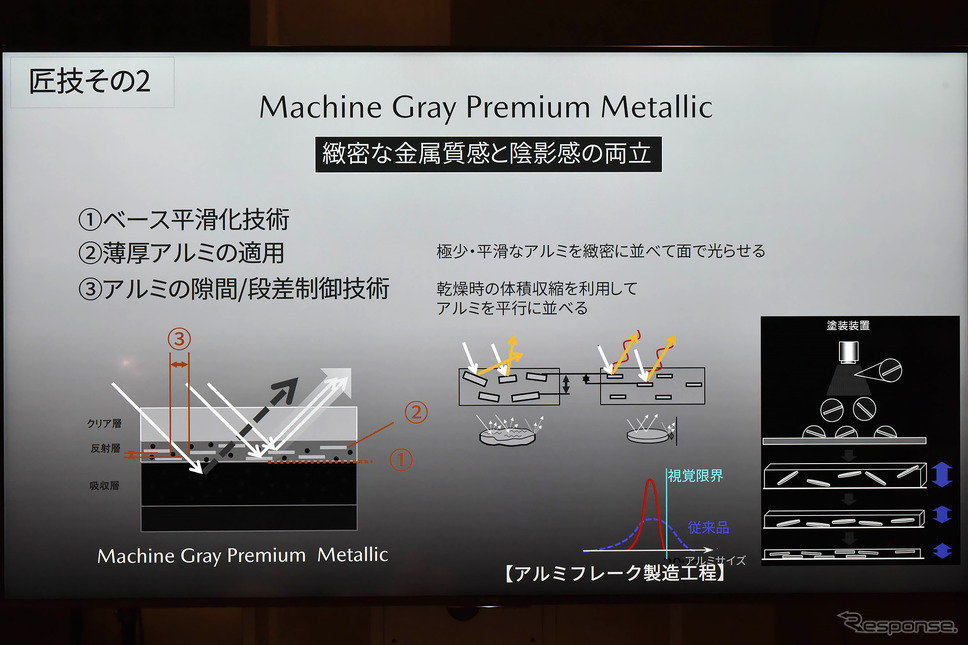

◆鉄のように黒光りするマシーングレー

メタリック塗装の金属質感を表現するのはアルミフレークだが、一連の「匠塗」のデザインを手掛けてきた岡本圭一氏は、マシーングレーの開発にあたって鉄の質感を求めた。ロータリーエンジンのブロックなど、マツダらしいマシーンの原点は鉄。アルミフレークを使いながらも、白っぽく輝くアルミではなく、鉄ならではの黒光りをベースにした豊かな陰影感を実現したい。

それに応えて塗装技術の河瀬氏が出した答えは、1層目に漆黒顔料を塗り、その上にアルミフレークを塗り重ねるというもの。2層目のアルミフレークはソウルレッドプレミアムと同様に体積収縮で平滑に並べるのだが、1層目の漆黒が乾く前のウエットな状態で2層目を重ねるため、「1層目の塗膜表面を平滑にする技術を開発した」(河瀬氏)という。

2層目のアルミフレークはより薄いフレークを採用し、平滑に並べる効果を高めると共に、フレーク同士の隙間を制御することで、入射光の一部が2層目を通り抜けて2層目で吸収されるようにした。シェードが漆黒に沈み、陰影感が強調されるのはこのおかげだ。

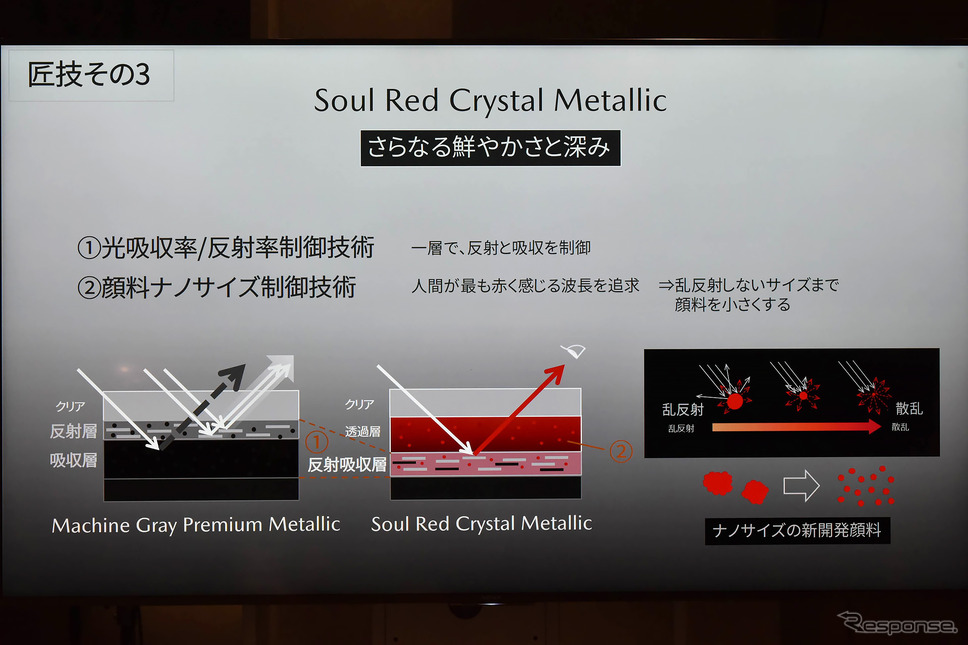

◆光吸収フレークとナノ顔料のソウルレッドクリスタル

ソウルレッドプレミアムの進化版として開発されたソウルレッドクリスタル。3コートの塗膜構成に変わりはないが、進化のひとつのポイントは1層目にマシーングレーの知見が導入されたことだ。

ソウルレッドプレミアムの1層目は入射光を効率よく反射することに主眼が置かれていたのに対して、ソウルレッドクリスタルではそこに光吸収フレークを入れることで反射と吸収の二役を担うようになった。1層目の漆黒で光を吸収するマシーングレーの発想を金属酸化物の光吸収フレークに置き換え、2層目を通り抜けてくる光の一部を吸収することでシェードの深み感を増した。

もうひとつは2層目の赤顔料の粒をさらに小さくしたこと。河瀬氏によれば「ナノサイズ」とのことで、「人間が最も赤く感じるところまで、顔料を小さくした」という。一般に顔料の表面は凸凹しているので入射光が乱反射し、その反射光の波長には幅ができる。しかし顔料サイズを赤の波長より小さくすると、反射ではなく散乱という現象が起こり、赤い波長の光だけが目に届くようになるという理屈だ。

この2つの進化によって、ソウルレッドクリスタルは鮮やかさと深みの両立レベルを、ソウルレッドプレミアムより高めることができた。

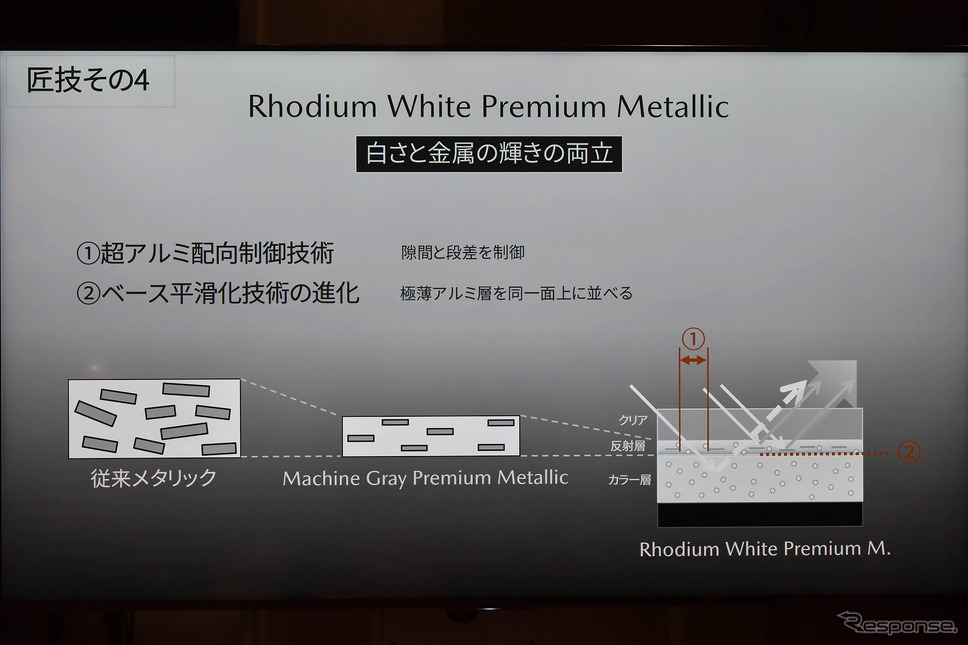

◆アルミフレークを均一に散布するロジウムホワイト

依然としてホワイトパールが人気の市場に、それと同等の白さを保ちながら、より強い輝度感を求めて開発されたのが、CX-60のロジウムホワイトプレミアムメタリックだ。

ホワイトパールのマイカ顔料はメタリックのアルミフレークほど小さくはできないので、ギラッとした輝き方になりがち。デザイナーの岡本氏はそれを嫌い、滑らかで緻密な質感と、点や線ではなく面で輝くイメージを求めた。しかも白さは譲れない。「それをどうしたら実現できるかは、当初はまったく見えていなかった」と振り返る。

塗膜構成はマシーングレーに似ていて、1層目に白顔料を塗り、2層目にアルミフレークを平らに並べる。ただし、輝度感や陰影感にアルミフレークが大事な反面、白さを求めるときにはそれが邪魔になる。

そこで河瀬氏ら技術陣が考えたのは、アルミフレークの反射を最大限に使いながらも、入射光がその隙間を通って1層目の白顔料に届くようにすることだった。具体的には1層目の塗膜の平滑化をマシーングレーより進化させた上で、2層目のアルミフレークが平らに、しかも均一の隙間で並ぶようにしている。

この塗装にはベル型と呼ばれる塗装機を用い、塗料を遠心力で霧状にしてボディに付着させるのだが、霧の一粒にアルミフレークがひとつだけ含まれるように制御する技術を新開発。それによってアルミフレークを均一に分散させることに成功した。「開発中には塗装サンプルを顕微鏡で見て、アルミフレークの数を何度も数えた」と河瀬氏は苦労談を語る。

◆クリスタル+マシーン+ロジウム=アーティザン

これまで見たきたように、「匠塗」の塗膜構成はソウルレッド系とマシーングレー/ロジウムホワイト系とに大別できる。メタリックが下で色が上か、その逆か、という違いだ。

新しいアーティザンレッドはソウルレッド系の塗膜構成。2層目にはソウルレッドクリスタルで開発したのと同じナノサイズの赤顔料を使う。赤の波長も同じ。にもかかわらずまったく違う色に見えるのは、1層目に「匠塗」でこれまで培ってきた技術を取り入れ、進化させたおかげである。

1層目はソウルレッドクリスタルと同様に反射と吸収の二役を担うのだが、シェードがより深く沈むことを重視し、光吸収フレークに加えてマシーングレーの1層目に使った漆黒顔料も入れた。「光吸収フレークだけでは、アーティザンレッドで欲しいシェードの深みを表現できなかった」と岡本氏。しかし漆黒顔料が多すぎるとシェードが濁ってしまうので、その配分には気を遣ったという。

アルミフレークを均一に分散させる技術は、ロジウムホワイトからの応用。アルミフレークに隙間がないと、同じ層に入れた光吸収フレークや漆黒顔料に入射光が当たらない。「アルミフレークの隙間に光吸収フレークや漆黒顔料が並ぶように、塗装機を制御している」と河瀬氏は語る。

デザインの狙いに応えて、メタリックが下で色が上でも、その逆でも、塗装技術が最適解を導いてきたのが「匠塗」の10年の歴史。技術開発を今後さらに促すデザインとは何か? デザイナーの想いの深さが問われているのかもしれない。