心地よい車室内空間を作りたい。新型『マツダ3』の開発チームは、新型を開発するにあたり快適性を高めることの重要性を再認識。その方法のひとつとして音に注目した。

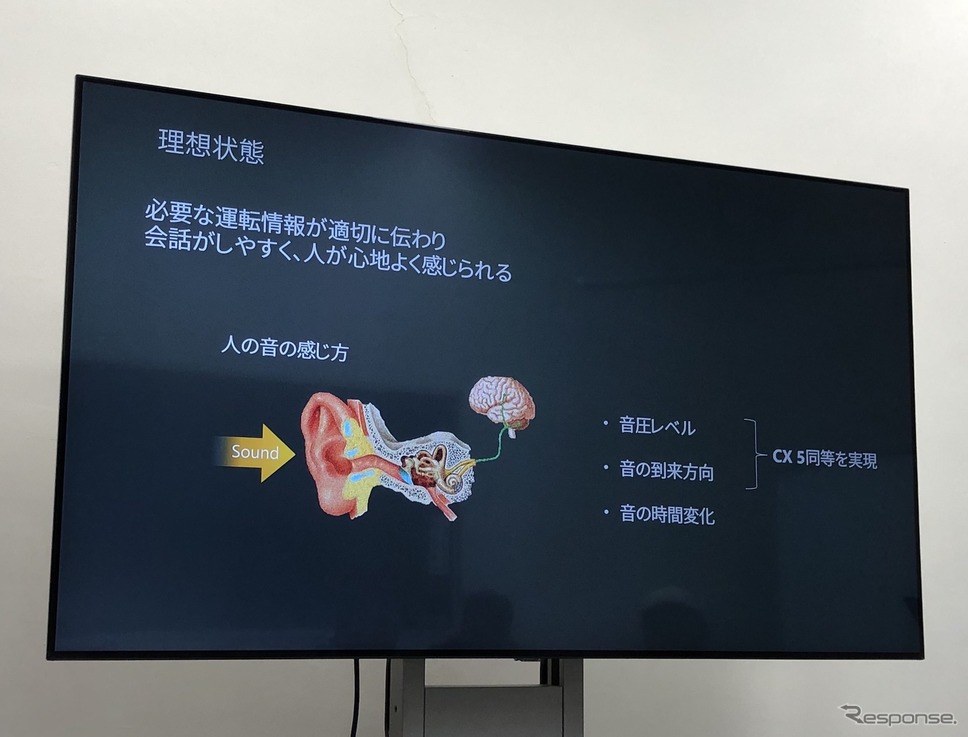

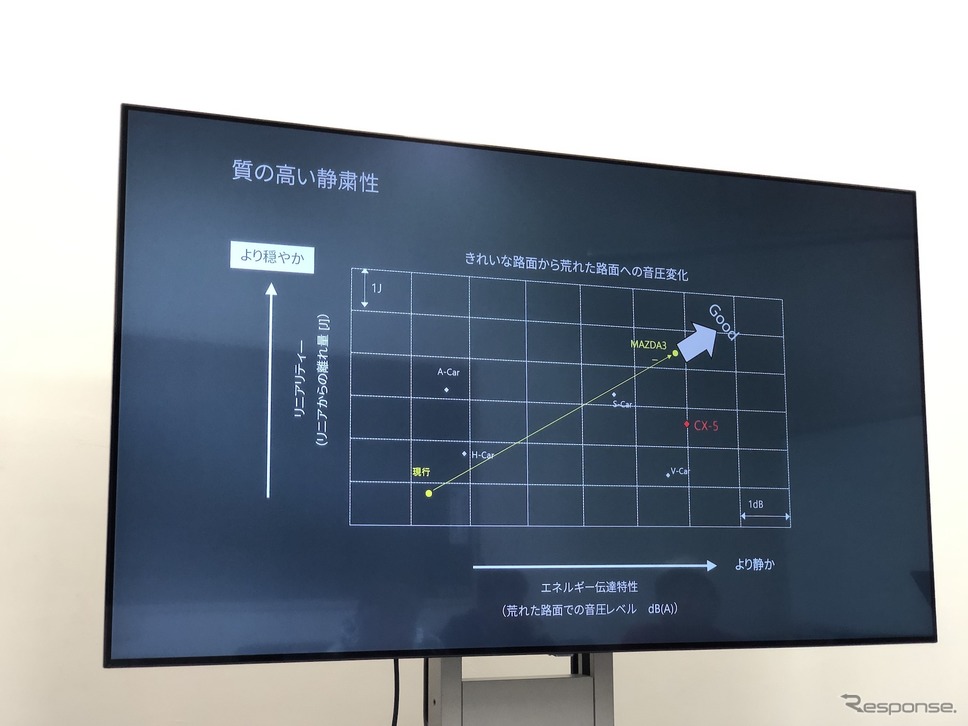

「必要な運転情報が適切に伝わり、会話がしやすく、人が心地よく感じられる。それを理想として開発をすすめた」とNVH性能開発部の大槻修平氏は言う。音の感じ方には「音圧レベル」、「音の方向性」、そして「音の時間変化」と3つの要素があるが、はじめのふたつはマツダ3より上級の車種である『CX-5』と同等レベルを実現。さらに、MAZDA3では、時間変化はCX-5を超える水準に仕上げられた。

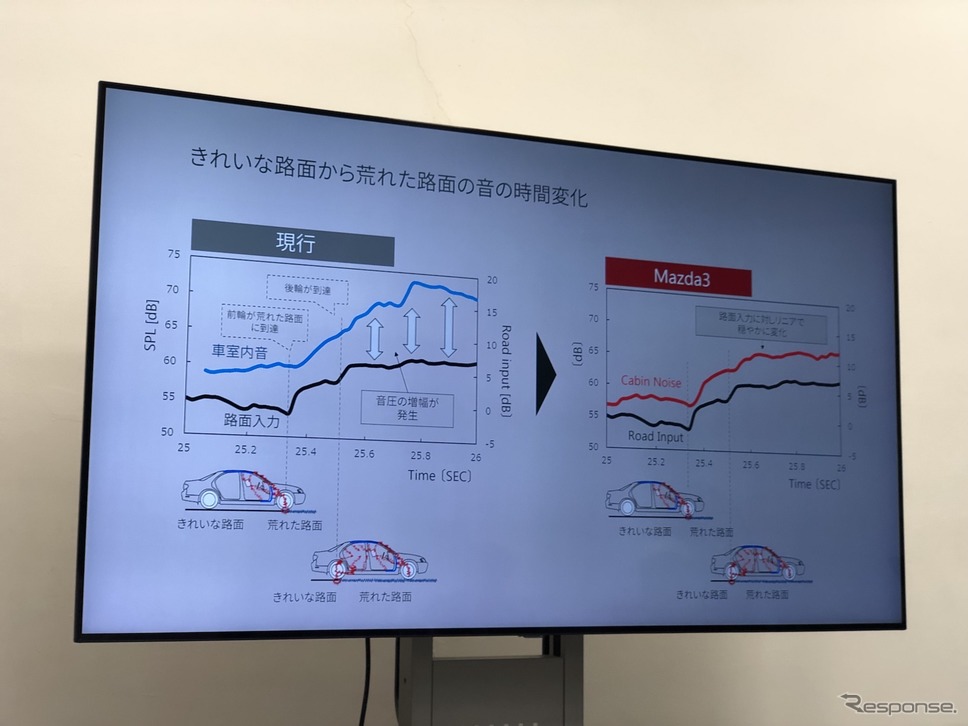

音の時間変化を具体的に言うと、道を走っているときに、路面が細かくてタイヤノイズが起きにくい舗装から、路面が荒くて音を発生しやすい舗装へと変化したときなどの音の変化。その変化を緩やかな特性にすることで、音が目立ちにくく、乗っていて疲れにくいクルマに仕上げることができるというわけだ。

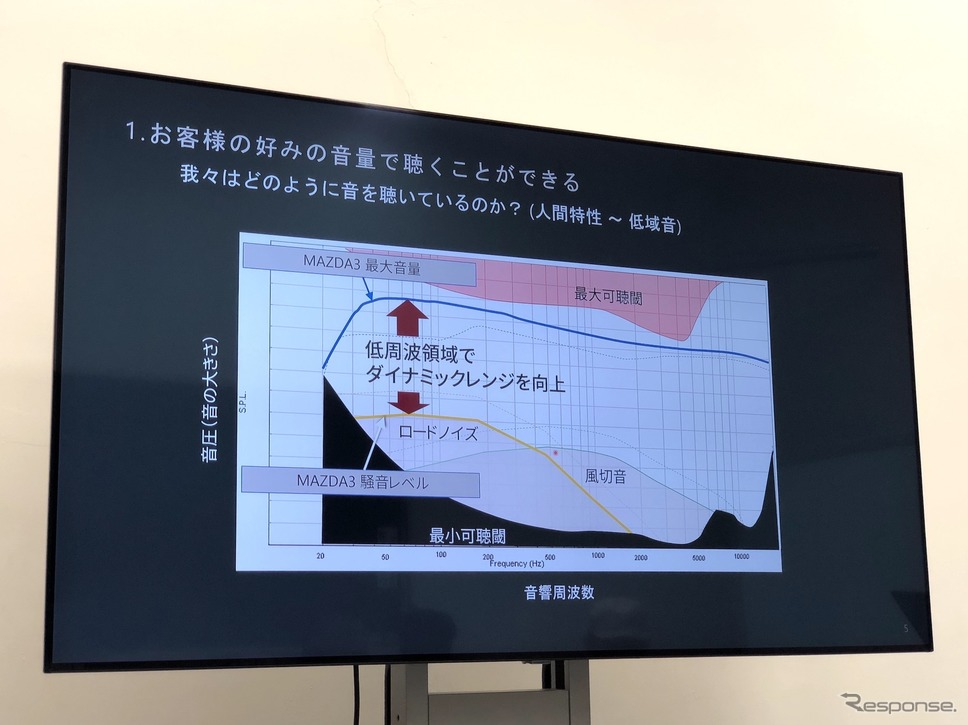

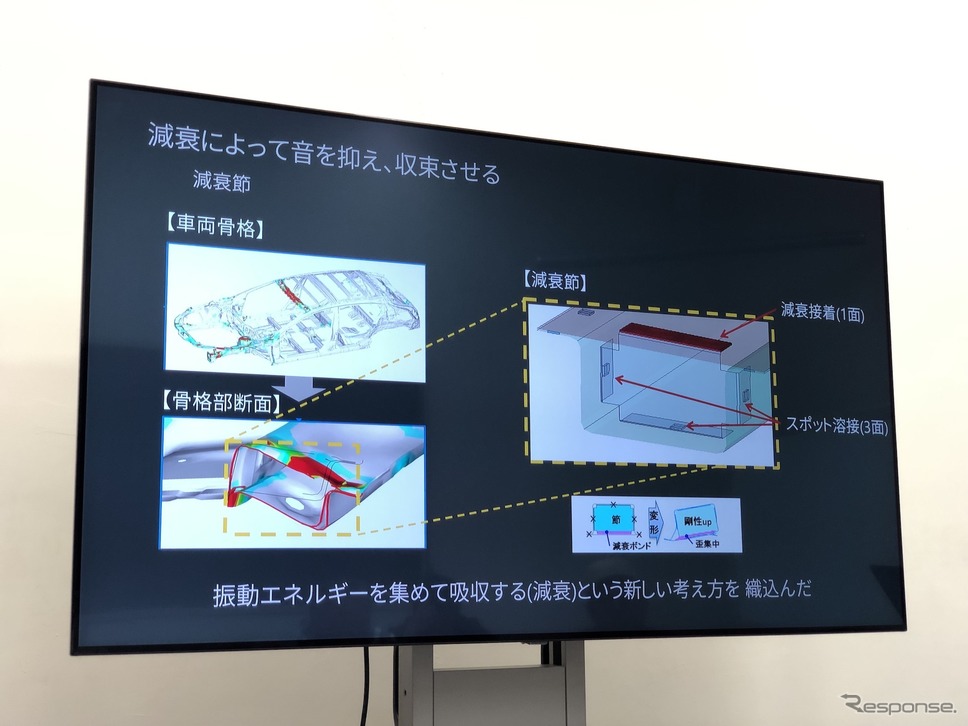

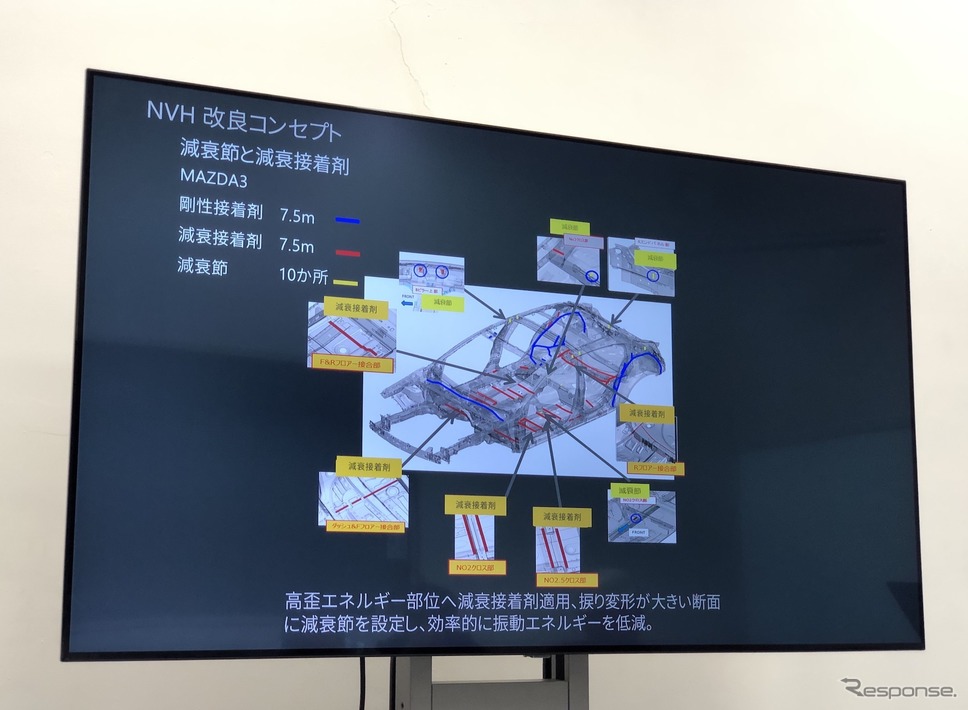

静粛性を高めるにあたり、マツダ3には新しい発想が盛り込まれた。それがボディの「減衰節」だ。なんと、振動を熱エネルギーへ変換して逃がす部分を車体構造として設けているのである。これはボディ結合部分のいくつかを、完全に溶接するのではなく、変形しエネルギーを熱に変換して逃がす樹脂を組み合わせた接着として振動を吸収するという考え方。マツダ3のボディにはこの減衰節が10カ所、加えて溶接ではなく振動を減衰する特殊な接着剤でパネルを貼り合わせている部分も合計7.5mほど存在。静かな室内作りに大きく貢献している。

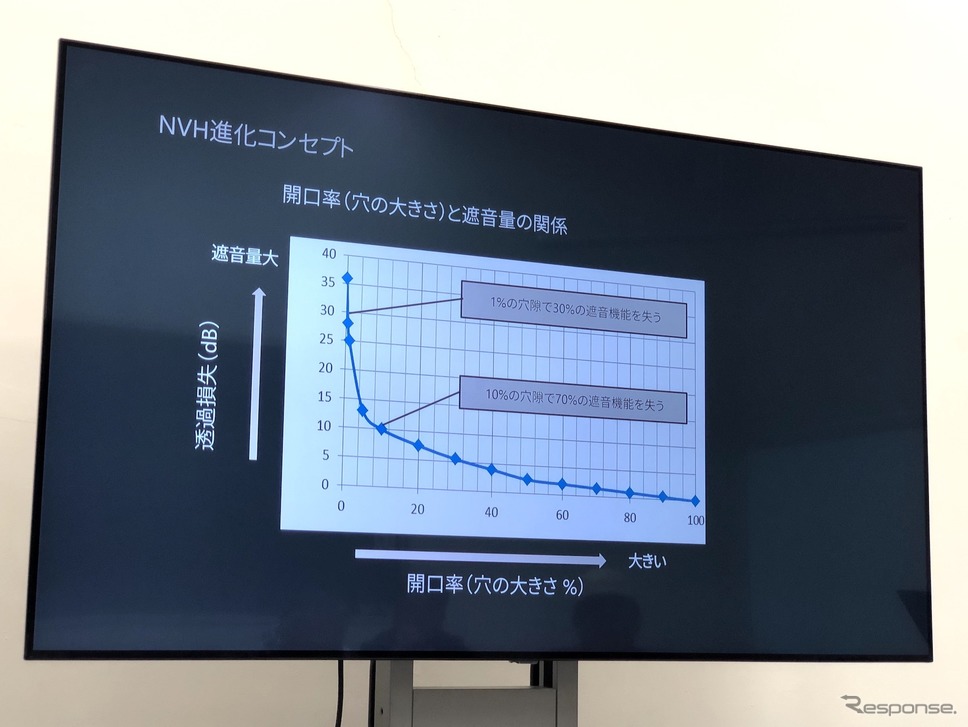

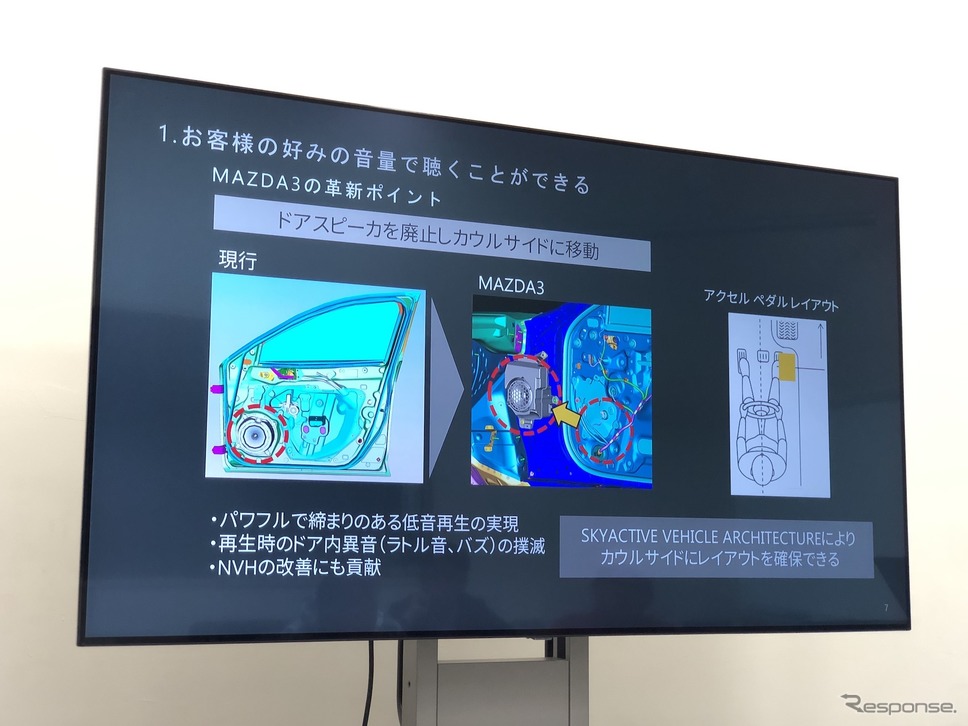

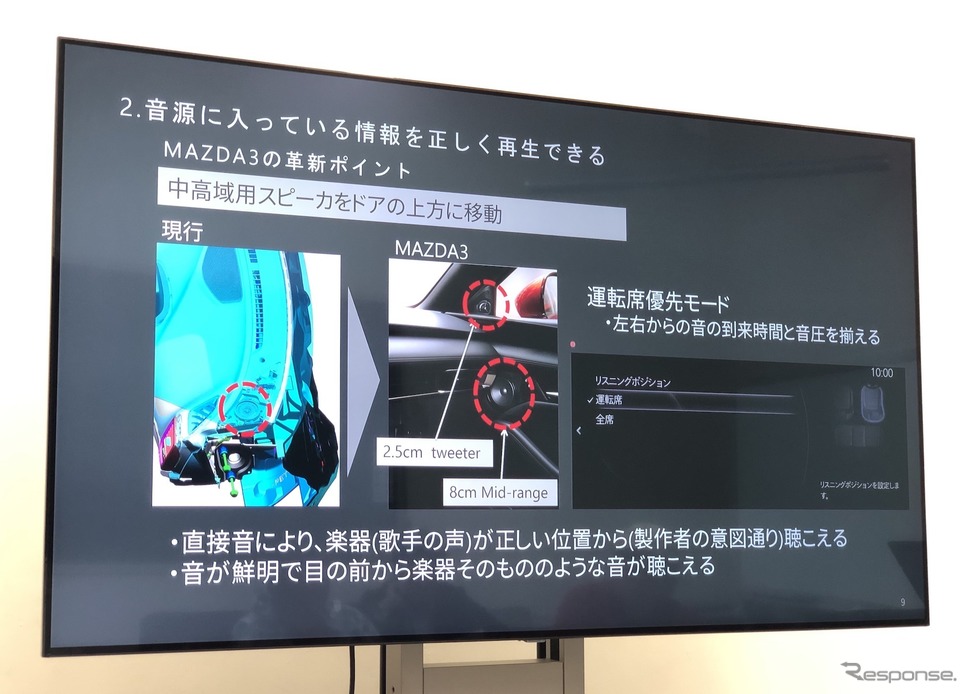

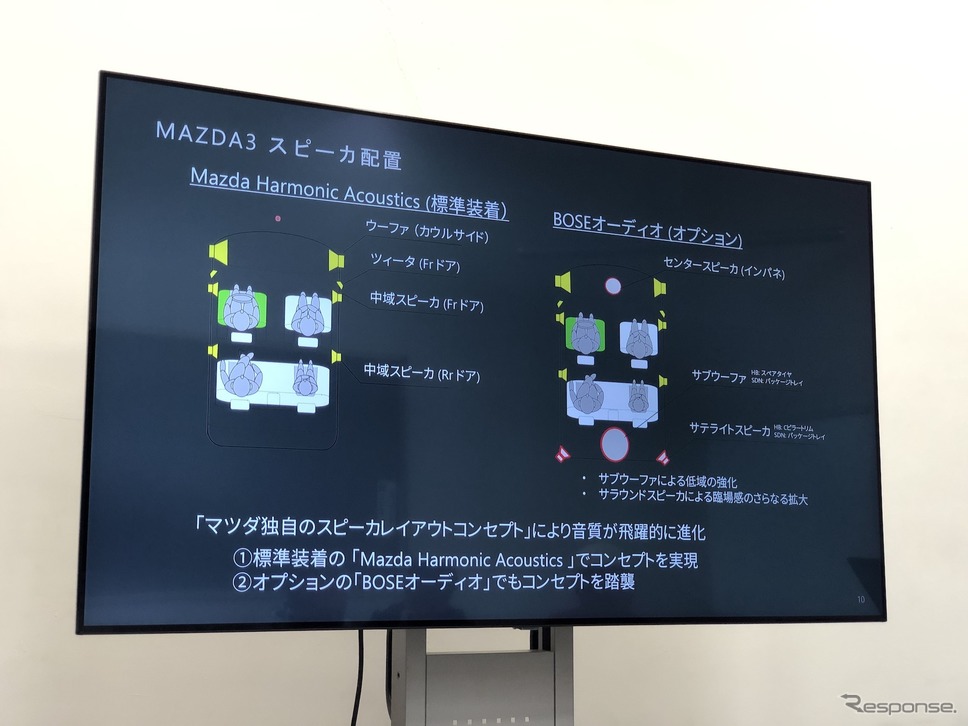

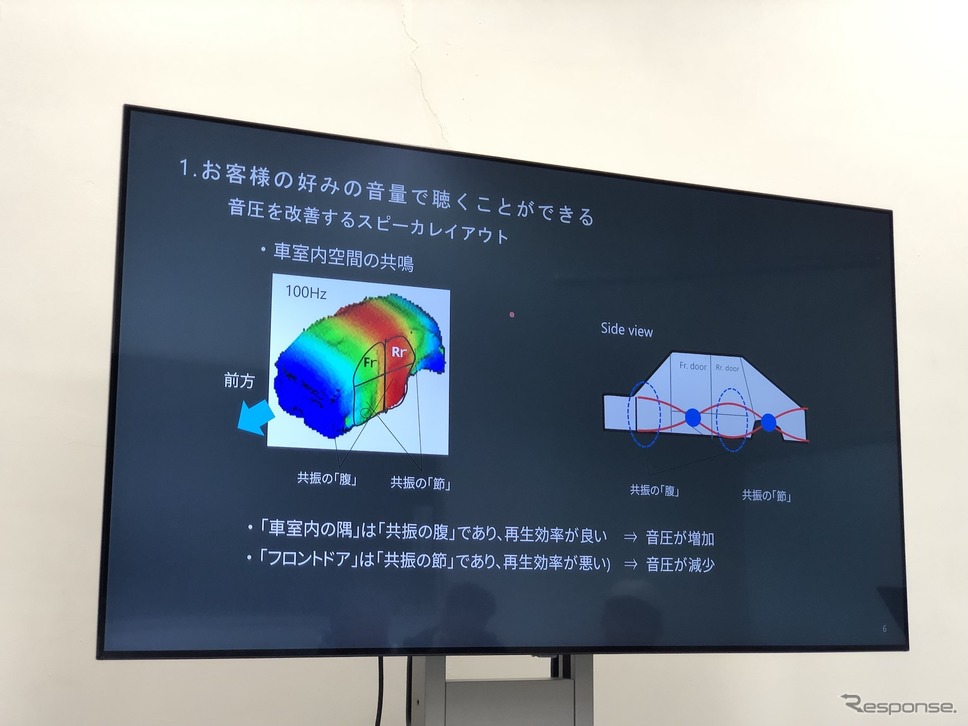

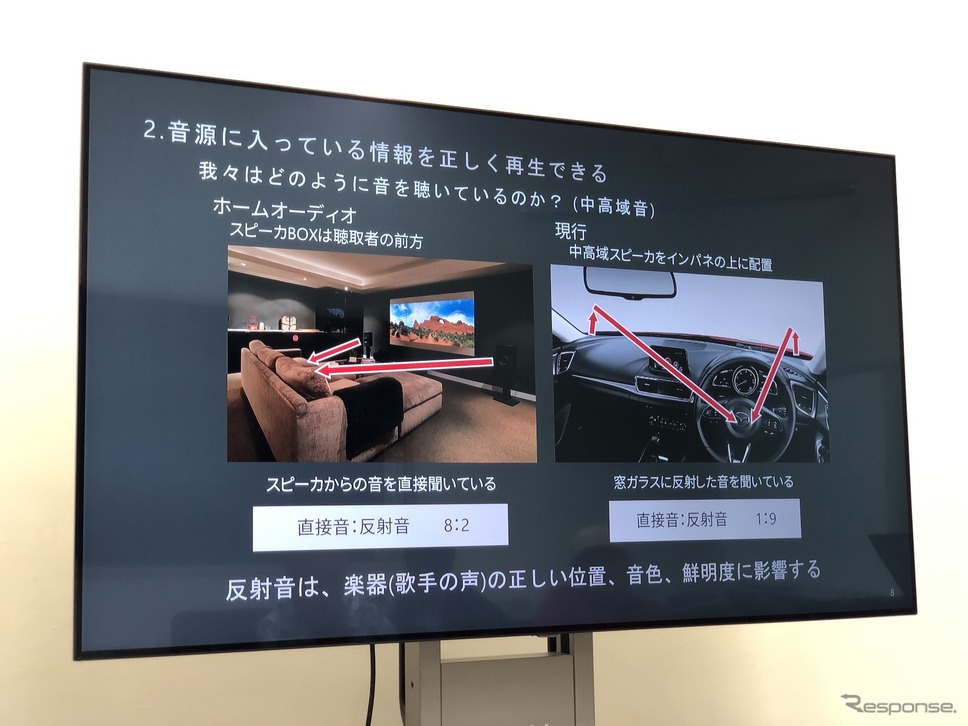

そんな静粛性の高さは、オーディオ空間としても大きなメリットがある。オーディオをまとめた統合制御開発本部電子性能開発部の手島由裕氏によると「マツダ3は、オーディオシステムの開発においてもいくつかの変化が起きた」という。たとえば開発の流れ。スピーカーのレイアウトは車体の基本が決まったのちに設計するのではなく、エンジンやシャシーなど基本パッケージングを定める開発初期に決定することとした。それによって「音響性能にとって理想のレイアウトを確保できる」という。その結果マツダ3で実現したのがフロントスピーカー(ウーファー)の特殊なレイアウトで、一般的なドアやダッシュボード内ではなく、カウルサイドと呼ばれるAピラー下あたりにボックスを作って装着しているのだ。

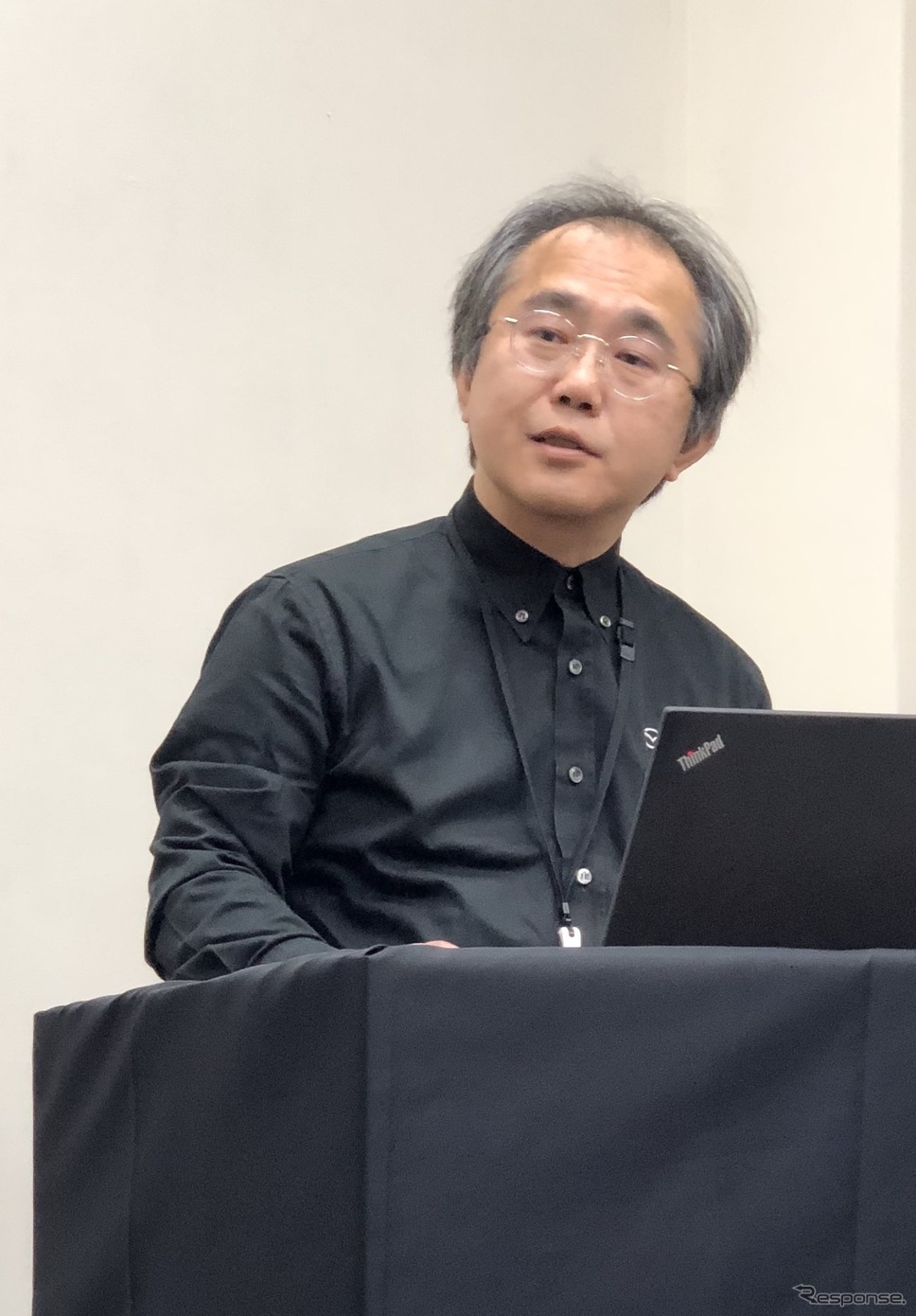

考え方としてもうひとつ注目すべき部分は、オーディオを楽しめる音量の範囲を大幅に拡大したこと。静粛性を高めたことで従来より小さな音量でも音楽がよく聞こえるし、スピーカーや音響特性の向上によって大音量での音質を高めつつ車外への音の漏れも低減。オプション設定しているBOSEオーディオの音が良質のは言うまでもないが、標準装着オーディオの音のクオリティの高さも特筆すべき長所である。