ITECHは、2025年7月16日から18日までAichi Sky Expo(愛知県国際展示場)で開催される「人とくるまのテクノロジー展 名古屋2025」に、回生型・双方向直流電源「IT6600C」を出展する。

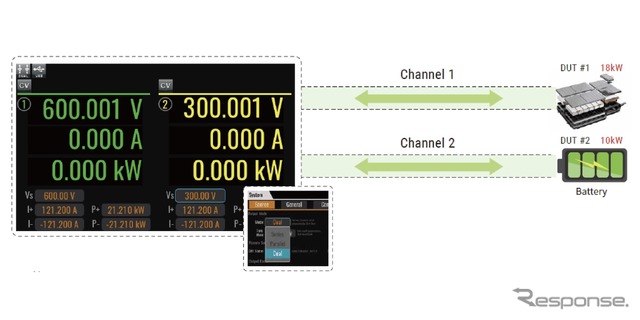

IT6600Cシリーズは、次世代エネルギー車の48Vアーキテクチャにおけるテストに対応した双方向プログラマブル直流電源。業界をリードする高密度設計により、3Uサイズで最大42kWの出力を実現し、最大出力・入力容量は10MWまで対応可能だ。

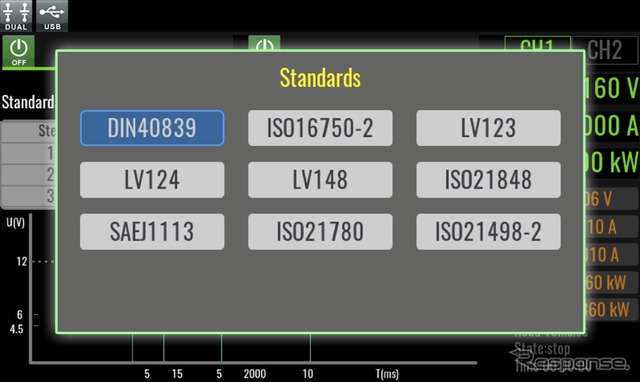

主な特徴として、双方向で電源と電気負荷を1つに統合し、3Uサイズで独立した2CH設計を採用している。また、自動車テスト波形を内蔵しており、LV123、LV148、DIN40839、ISO-16750-2、SAEJ1113-11、LV124、ISO21848の波形に対応する。

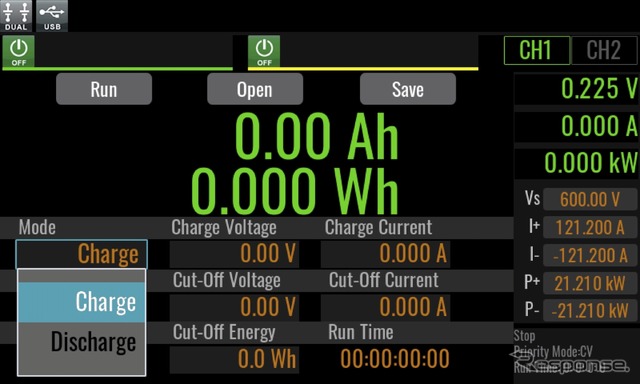

テスト項目では、車載電源の耐干渉性試験において、自動車規格に準拠した9種類の標準テストカーブを内蔵し、直接選択するだけで業界標準に沿った試験が可能となっている。48V低電圧バッテリー試験では、バッテリーの充放電特性をシミュレーションできる専用のバッテリーテストインターフェースを内蔵している。

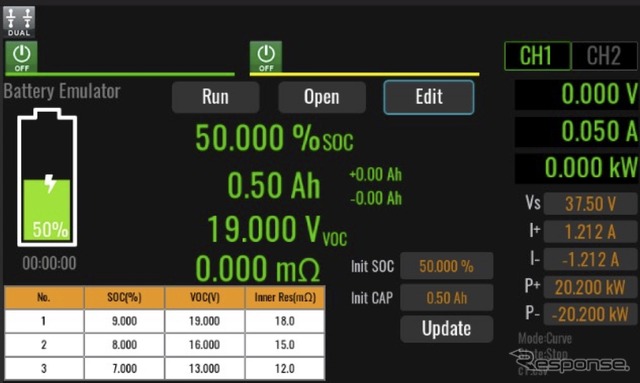

BSG・ISGモーター試験では、バッテリーシミュレーター機能により、バッテリーモデルを簡単に定義できる。48Vアーキテクチャの精密なシミュレーションでは、豊富なLIST機能により、動的な電圧変動のシミュレーションが可能で、各種テスト要求を網羅している。

新エネルギー車の電力動作状態をリアルに再現する機能では、高速な動的応答性能とシームレスな双方向電流切替により、実際の動作条件を忠実にシミュレーションできる。自動テストへのスムーズな統合では、複数の通信方式に対応し、自動テストシステムへの柔軟な統合が可能だ。

標準通信インターフェースとして、USB、LAN、CAN 2.0B(CANopen・CAN2.0)、デジタルIOを搭載し、オプション通信インターフェースとして、GPIB、EtherCAT、アナログ&RS232に対応している。

マイルドハイブリッド車(MHEV)における12V・48Vデュアルバッテリーシステムの採用が進む中で、自動車の電気アーキテクチャの高度化が加速している。テスラは、新しいすべてのプラットフォームで48Vシステムを全面的に採用すると発表しており、業界全体の48Vシステムへの移行をさらに促進している。

ITECHエレクトロニクスのシニア・プロダクト・マネジャー、ネル・ミアオ氏は「現在、12Vシステムの限界が明確になりつつあり、多くの自動車メーカーが48Vシステムを合理的な進化の方向性として捉えるようになっている。12Vシステムが徐々に歴史から姿を消していくのは、もはや避けられない潮流」と述べる。

インフィニオンのデータ(孫引き)によれば、電力需要が2kWを超える場合、48Vシステムの総コストは12Vシステムより18%低くなる。また、ボッシュのiBooster2.0ブレーキシステムが48Vアーキテクチャを採用したことで、製造コストは25%削減された。

ITECH48Vシステムの利点として、損失の低減、ハーネスコストの削減、高出力の車載機器への対応、排ガスの削減を挙げる。

日本市場においては、トヨタやホンダを中心に従来型のフルハイブリッド(HEV)システムが依然として主流だが、48Vマイルドハイブリッドシステムにも注目が集まっている。

日産はインフィニティ『Q50』(日本の日産『スカイライン』に相当)に48Vシステムを搭載し、走行の滑らかさとエネルギー回生の強化を図っている。マツダは、一部のSKYACTIV-Xエンジン車に24V・48Vの「M Hybrid Boost」システムを組み合わせ、走行性能を損なうことなく燃費向上をめざしている。

さらにミアオ氏は「トヨタはHEVおよびPHEVに重点を置きつつも、今後は中型および高級モデルにおいて48Vシステムの採用を模索すると予想されている。スズキは、インドにおけるマルチ・スズキとの協業を通じて、12Vおよび48Vシステムの導入経験を蓄積しており、これが日本国内戦略にも影響を与える可能性がある」と予想する。

乗用車分野における2035年カーボンニュートラル目標を追求し続ける日本において、48Vシステムは、従来の12Vシステムと完全電動化の間を埋める、コスト効率に優れた有望なソリューションとなりつつある。