マニュアル車のエンジンパワーを伝え、シフトチェンジに欠かせないのがクラッチ。

この縁の下の力持ち的なクラッチは、それ自体がなにをするわけではないけれども、扱いやすく伝達性能が高くなければクルマは気持ちよく走ることができない。その重要なファクターであるクラッチとは。

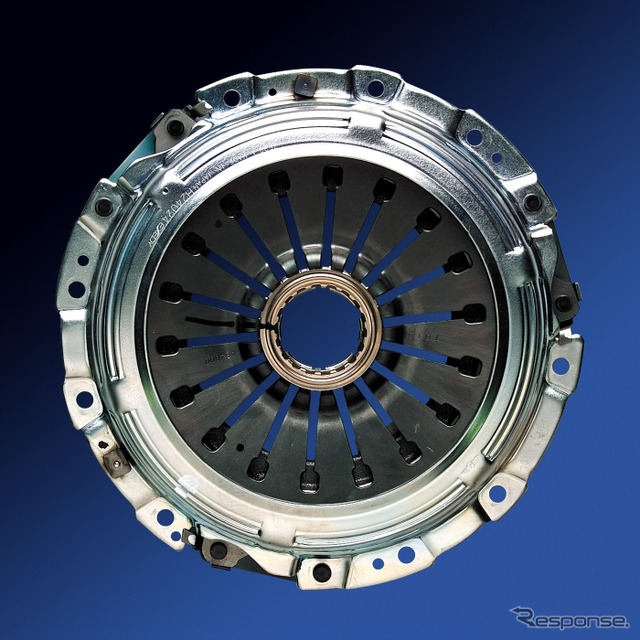

◆クラッチの基本構造と役割クラッチはエンジンとミッションの間にあるパーツで、エンジンの回転をトランスミッションに伝え、その回転力を切り離す役割を持つ。

エンジンのフライホイールとクラッチディスクが摩擦して駆動力を伝えているが、クラッチペダルを踏み込むとフライホイールとクラッチディスクの間にわずかな隙間ができ、駆動力をカットする。その間にシフトチェンジをしたり、停止しているときにエンジンが止まらないようにしている。

クラッチの難しい点は、扱いやすさと伝達性能が相反しやすいことにある。純正の、オーガニックと呼ばれるディスクの摩擦材(フェーシング)は、半クラッチ領域が広く発進しやすい。急につないだときもショックが少なくギクシャクしにくい。しかし、大きなトルクをかけると滑りやすく、サーキットでの連続走行などで熱を持つとさらに滑りやすくなる。

◆スポーツ走行で選ばれるクラッチ素材スポーツ走行では金属素材がメインのメタルクラッチが使われることが多い。金属素材が中心なので温度変化に強く、伝達性能も高い。

ただし、クラッチが急につながりやすく、半クラッチ領域が狭くなり、扱いにくい傾向がある。フェーシングの摩擦も高く、オーガニックディスクだと一周ぐるりとフェーシングが必要だが、メタルの場合は、3枚羽形状のように摩擦材がぐるりと2周していなくても十分な摩擦が得られる。そのため、不要な部分をカットして3枚羽形状などになっている。

これにはメリットもあり、慣性が少ないため素早く回転が落ちやすい。シフトチェンジのときに素早く回転が同調するので、より素早いシフト操作が可能になる。

ただし、発進時などにはシビアな操作が必要なことも多い。そこで各社は素材や形状を工夫し、以前に比べてはるかにメタルクラッチも扱いやすく進化している。

◆次世代クラッチと適材適所のパーツ選び扱いやすさと性能を両立する存在として登場したのがカーボンクラッチだ。

カーボン製のフェーシングはオーガニックのように柔らかく扱いやすい。ノーマルクラッチのように半クラッチ領域が広いのが特徴で、それでいてカーボンは熱に強く、高温でも伝達性能が落ちにくい。むしろ、素材の特性として、ある程度熱を持ったほうが高い伝達性能を発揮する。高価ではあるが、カーボンディスクのクラッチはチューニングカーで徐々に普及してきている。

クラッチと同時にフライホイールを軽量化すると、エンジンの吹け上がりが軽くなり、空ぶかしやヒール&トーの際も素早くエンジン回転が上がりやすくなる。ただし、発進時にトルクが弱くなりエンジンストールしやすくなったり、小排気量車では加速時の力強さが落ちることもある。軽量化すれば必ずしも良いとは限らない。

クラッチの伝達性能を高めたい場合は、ツインやトリプルなど摩擦面を増やしたモデルも選べる。ただし、伝達性能が上がるほど半クラッチ領域が少なくなり、扱いが難しくなる傾向もある。パワーに応じて選ぶのが鉄則で、「とりあえず」で装着するパーツではない。

ターボ車でもブーストアップ程度ならほとんどの場合ノーマルクラッチで対応でき、NA車でECUチューン程度ならまずノーマルクラッチでOK。相当なパワーアップをしなければ、ノーマルクラッチで十分持つことが多い。交換の際は、純正同等の強化品や圧着力がやや高い強化カバーも選択肢になる。これらであれば、普段使いも快適なので、適材適所のパーツ選びを心掛けたい。