日産が2018年2月より横浜みなとみらい地区で取り組んできた「Easy Ride」が、2021年9月21日より第3回目となる実証実験に入る。乗車人数は200人を想定して6週間で運用を予定。日産によれば「国内では最大規模のリアルワールドでの実証実験」となる。その詳細をレポートする。

◆Easy Ride×NTTドコモ「AI運行バス」のコラボにより利便性をアップ

スマホ上のアプリで呼び出すと、ドライバーレスのタクシーが迎えに来て設定した目的へと運んでくれる。これは日産が目指す未来のモビリティサービスの姿だ。これがすぐに実現できるものではないが、日産はそんな未来を描きながら横浜みなとみらい地区で2018年、2029年とEasy Rideの実証実験を繰り返してきた。今回はその3回目となる。

今回の実証実験で注目すべきは、NTTドコモのAIを活用したオンデマンド交通システム「AI運行バス」を組み合わせ、両社共同で実証実験を行うことだ。日産によればNTTドコモはMaaSサービス「AI運行バス」として既に九州大学などで商用化を果たしており、21都道府県46エリアにおいて、約48万人の運行実績を誇る。今回、Easy Rideがこのサービスと連携することで事業エコシステムとして進化させることに狙いがある。

今回の実験で利用者は、NTTドコモのアプリ「AI運行バス」を活用して乗車を申し込み、乗り込んでからは車内にある「GO」ボタンを押すだけで目的へと向かう。これは日産の““安心、先進性、おもてなし”を車内体験しながら乗車する、自動運転を想定したサービスとなる。

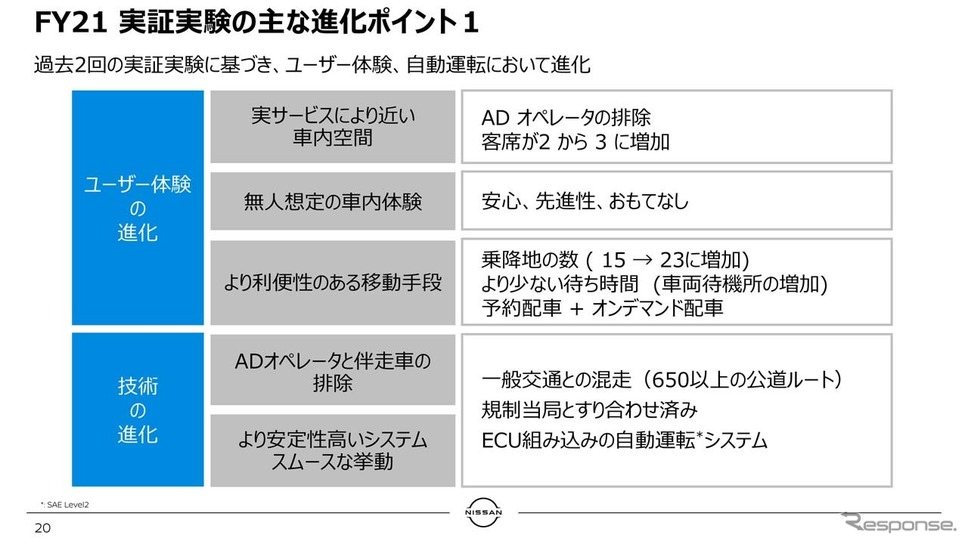

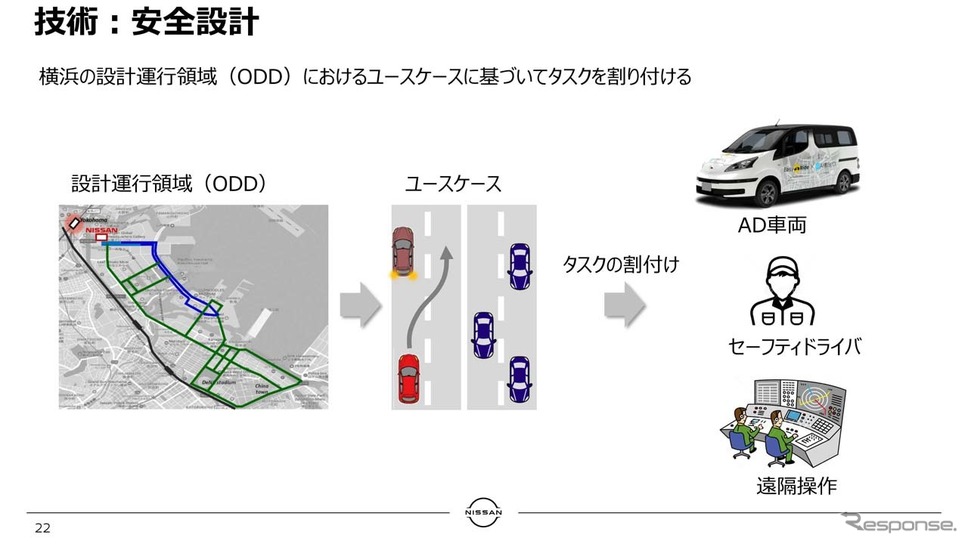

そして、ハード側として3回目でチャレンジした最も大きいのが対応乗員の削減だ。2回目までは不慮の事態を想定して、運転席に座るセーフティドライバー、システムを監視するオペレーターが乗車し、さらに車両の後ろに伴走車をつけることをガイドラインとして設けていた。それを今回はオペレーターと伴走車なしで運用し、セーフティドライバーのみの運用とするとなった。

オペレータレスとなったことで利用者はこれまでの2名から3名に増える。さらに乗降地を従来の15カ所から23カ所に増やすことで待ち時間をより少なくできる見込みだという。また、みなとみらい地区の一般公道を走行するのは従来と同じだが、規制当局と摺り合わせを済ませたECUを組み込んで、従来から大幅に増やした650以上の公道ルートでの自動運転システムを採用することとした。これがハード側のもっとも大きなアップデートになる。

日産自動車総合研究所所長の土井三浩常務執行役員は「目指すところはレベル4-5の無人化だ。固定費が高い公共交通は維持が難しい。その点、クルマは道路を使うので鉄道のようなインフラのメンテナンスが不要で、規模も小さいので費用コストは相当に低い。となると最大の固定費コストはドライバーになるわけで、ドライバーレスになれば相当フレキシビリティの高いモビリティになるはず。いずれは遠隔監視で複数の車両を監視できるようにしたい」と将来への展望を語った。

◆自動運転レベル2に相当するが感覚としてはレベル4-5を味わえる

実証実験に使う車両は、既に生産は終了している日産『e-NV200』をベースに、自動運転走行に必要な数々のセンサーを搭載したオリジナル車両。土井氏によれば、「システムは屋根の上に載せるアドオン型ではなく、車両にシステムを組み込んで対応している」という。基本的にルーフに載せたアドオン型の方が見通しが利くのでセンシングはしやすいが、「認識系のアップデートを行い、次の車両に反映していくことを目的にしているため」(土井氏)、あえて車両に組み込むことを選んだと説明した。

今回の車両は自動運転レベルで言えばレベル2に相当する。しかし、土井氏によれば「セーフティドライバーは乗車しているが、それ以外はほぼ未来の無人で走る(レベル4やレベル5の)モビリティを体験できる」までに仕上がっていると話す。その意味では現在のトップレベルの制御能力を備えているとも言えるが、それでも人間の判断能力には遠く及ばない。とはいえ、学習を重ねることで判断能力は着実に高めることができる。

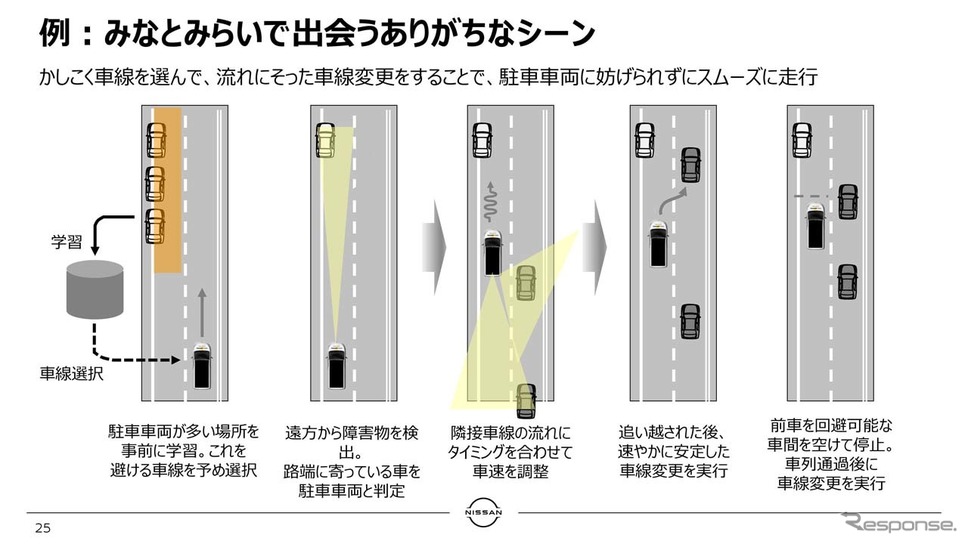

その一例として挙げられたのが、路肩に駐車している車両を避けて通る際の対応方法だ。そもそも片側2車線の道路で左側路肩に駐車車両があるとき、あらかじめデータを蓄積しておけば、そこをわざわざチャレンジングに左車線を走っていく必要はない。「この道路はいつも駐車しているクルマがあるから右側を選んで走ろう」との判断ができるのだ。

それでも新たに駐車車両を見つけた場合には、なるべく遠くからそれを判断して右車線に移っておく判断をする。その時、右側車線の車両状況認知も行い、その前に入るのか後ろに入るのかも瞬時に判断することを可能としている。また、右車線が混雑していて入れない場合でも、駐車車両に近づき過ぎれば次の行動ができなくなるので、そのマージンをどこまでもてばいいのかも判断する。要はこうした経験を積み重ねることで自動運転としての対応力を高めていくというわけだ。

◆EVでのビジネス運用を目指し、ECUの消費電力を大幅に引き下げた

こうしたADAS(先進運転支援システム)における車載ECUの役割は極めて大きいが、これまではこの処理を行う上で2〜3kWの電力を消費していた。EVでこれだけ電力を消費すると航続距離にも影響を与え、「とてもEVでビジネス運用として成り立たない」(土井氏)。そこで今回は消費電力を大幅に引き下げたECUを採用した。土井氏によれば「従来比で(単位を)一桁下げることができた」という。

ではこのEasy Rideのようなモビリティサービスが実用化される時期はいつ頃になるのだろうか。これまでの実証実験でデータの蓄積は行われてきたが、3回目となる今回もあくまで実証実験の範囲でしかない。利用者への課金も行われない。ただ、そうした状況を繰り返していたのではいつまで経っても実用化への道筋は見えてこない。

そこで日産は、商用化の経験が豊富なNTTドコモの「AI運行バス」とのコラボに踏み切ったとも言える。ビジネスパートナーシップ開発本部ビジネスパートナーシップ推進部本部長の春山美樹氏は、NTTドコモとのコラボした感想を聞かれ、「短期間で難しい開発をしていただいた。無人運転で予約して乗るというエクスペリエンスが相当違うので、より見やすさ、間違いのなさという部分で要望を出したが、柔軟に対応してもらうことができた。チームは相当に苦労したと思う」と話した。

今後は5Gが普及していくのは間違いなく、NTTドコモとの組み合わせはそうした点でも優位に働くだろう。その優位性をこの仕組みにどう取り込んでいくのか、それによってどれだけシステムが組みやすくなるのか、さらには利用者にとって利便性が上がるのか、日産は実験を通して利用者の体験を反映させ、より良いサービスの実現を目指す。今後、Easy Rideのサービスが全国に拡がり、多くの人の生活の足として役立っていくことを楽しみに待ちたいと思う。